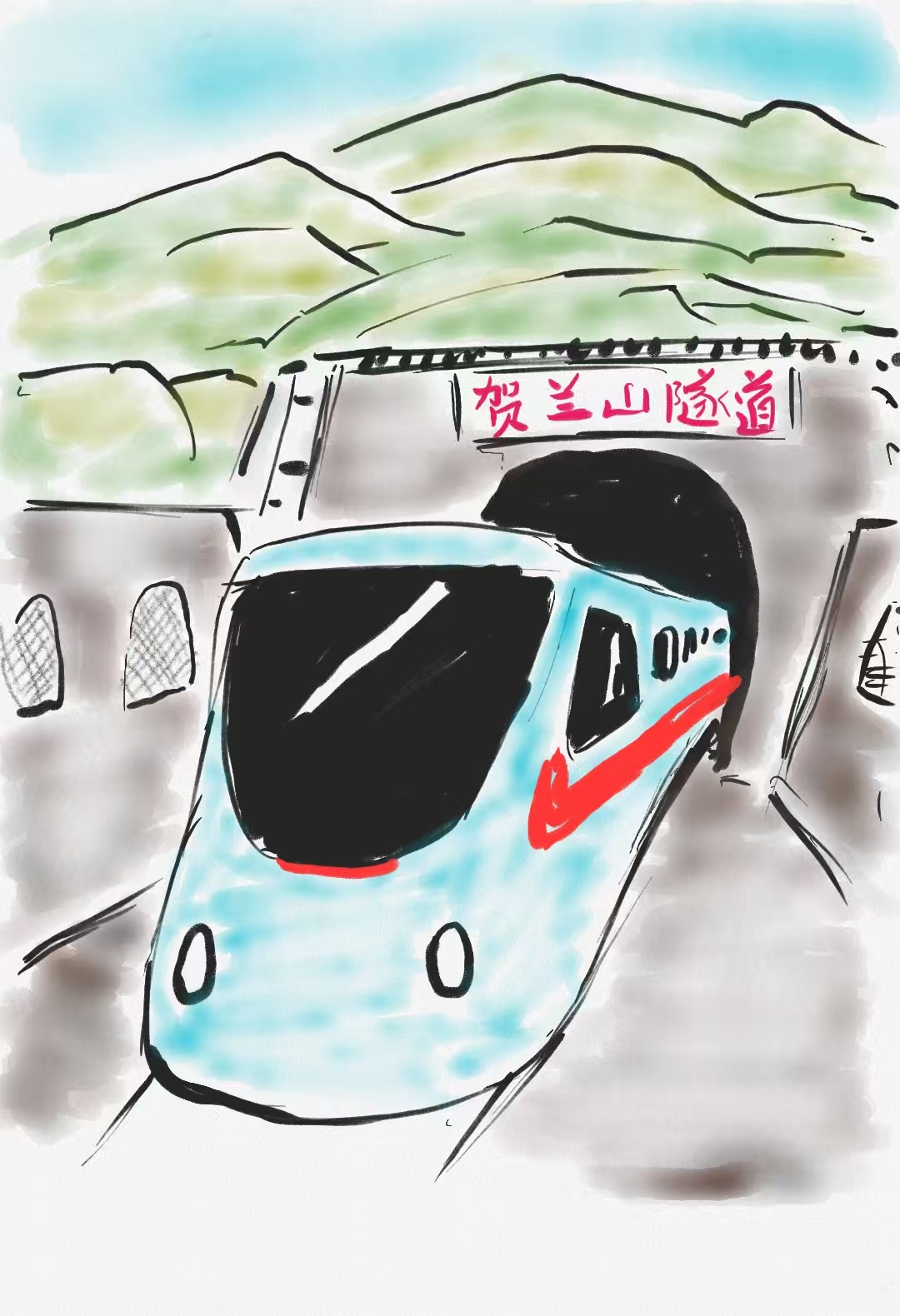

贺兰山隧道,以技术创新与生态担当绘就基建新篇

8月16日,我国首条穿越贺兰山的铁路隧道——包银高铁银巴支线贺兰山隧道实现全隧贯通。

随着最后1米岩层被精准破除,我国首条穿越贺兰山的铁路隧道——包银高铁银巴支线贺兰山隧道实现全隧贯通。这条全长8792米的钢铁长廊,不仅是国家“八纵八横”高铁网的关键节点,更以其攻克的世界级难题、践行的生态理念和彰显的文化自信,为新时代基建工程树立了标杆。

贺兰山隧道的地质复杂性堪称“教科书级挑战”。它穿越腾格里沙漠与黄河流域交界带,地处贺兰山国家级自然保护区核心区,最大埋深超230米,相当于76层楼高,单日最大涌水量达4500立方米,相当于蓄满2.3个标准游泳池。更严峻的是,隧道需下穿6条断层破碎带和全国重点文物保护单位明长城遗址,突水、坍塌风险如影随形,可以说这是在“豆腐”里打洞。

面对“地质博物馆”的严峻考验,中铁十五局团队交出了一份令人惊叹的答卷。他们改变传统爆破技术,首创“机械开挖+C6钻机作业+动态监测”低扰动组合技术,将地表沉降严格控制在0.1毫米以内,实现“最小扰动、零震动”施工。在F40活动断裂带,24小时智能监测系统实时捕捉0.01毫米级形变,确保明长城毫发无损。针对泥质板岩遇水软化特性,团队研发保温板工字形热熔垫片连接、预弯工艺加工仰拱钢筋等新工法,创新采用超前地质预报、管棚加固、多层支护、三台阶加临时横撑等组合工艺,应用智能分窗系统等多项智能监测技术,大幅提升了施工质量和效率。

在生态敏感区施工,贺兰山隧道项目团队展现了高度的责任担当。他们投入三大智能环保系统:拌合站环保压滤处理系统实现废水100%循环利用,累计节水超54万吨;智能料仓雾化喷淋系统使作业区PM2.5浓度下降45%;全自动龙门洗车机解决混凝土运输车辆“跑冒滴漏”问题。针对国家二级保护植物沙冬青,首创“植物银行”模式,移栽56棵原生植株并培育2万株幼苗用于生态修复,形成“施工-培育-回植”闭环。施工结束后,累计播撒耐旱草籽1.25吨,恢复植被面积超48530平方米,真正实现“来时青山绿水,走时绿水青山”。

贺兰山隧道的贯通,将彻底改写阿拉善盟的交通格局。银巴支线通车后,银川至巴彦浩特的通行时间将从3小时压缩至1小时,年旅客输送能力达130万人次。这条“一小时经济圈”的建成,不仅让阿拉善的奇石、驼奶,宁夏的枸杞等特产实现“当日达”京津冀,更将激活沿线文旅资源,推动贺兰山岩画、腾格里沙漠等景区联动发展。

从秦汉时期的烽火台到今日的高铁隧道,贺兰山见证了中华文明的传承与超越。这条穿越千年屏障的钢铁巨龙,不仅是技术创新的丰碑,更是生态保护的典范、文化传承的桥梁。它标志着中国基建从“速度优先”向“质量与生态并重”的深刻转型,为“一带一路”沿线干旱山区铁路建设提供了可复制的“中国方案”。正如习近平总书记所言:“每一条新的交通线路,都承载着人民的幸福梦想。”贺兰山隧道的贯通,正是新时代“中国梦”在西北大地上的生动实践。(图/王铁山 文/吴震通)

- 2025-08-30穿越贺兰山,贯通双赢路

- 2025-08-30焊花映江河 以匠心映照中国铁路“领跑”

- 2025-08-30从隔山相望到一小时相拥

- 2025-08-30贺兰山隧道贯通:基建温度与生态守护的山海和鸣

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号