【佳篇共赏】张振国|凉州的中秋月亮

张振国

中秋前夜,月亮先一步抵达凉州。它悬在祁连山缺口的正上方,像一枚被岁月磨薄的铜镜,照见南城门墙上裸露的青砖,也照见我的书桌。

风从戈壁吹来,带着唐时的沙、宋时的雪,在月光里打着旋儿,像不肯落地的往事。

我踩着南城门楼西斜的阴影拾级而上,石阶在脚下发出嗒嗒的细语——不是今夜的声音,是万历年间某个月夜,戍卒提刀巡城时同样的回响。砖缝里渗出盐碱,白得晃眼,仿佛昨夜有人在此哭过,把一生的盐都流尽。月亮不言,只把光铺成一条银色的驿道,直通大唐的凉州都督府。

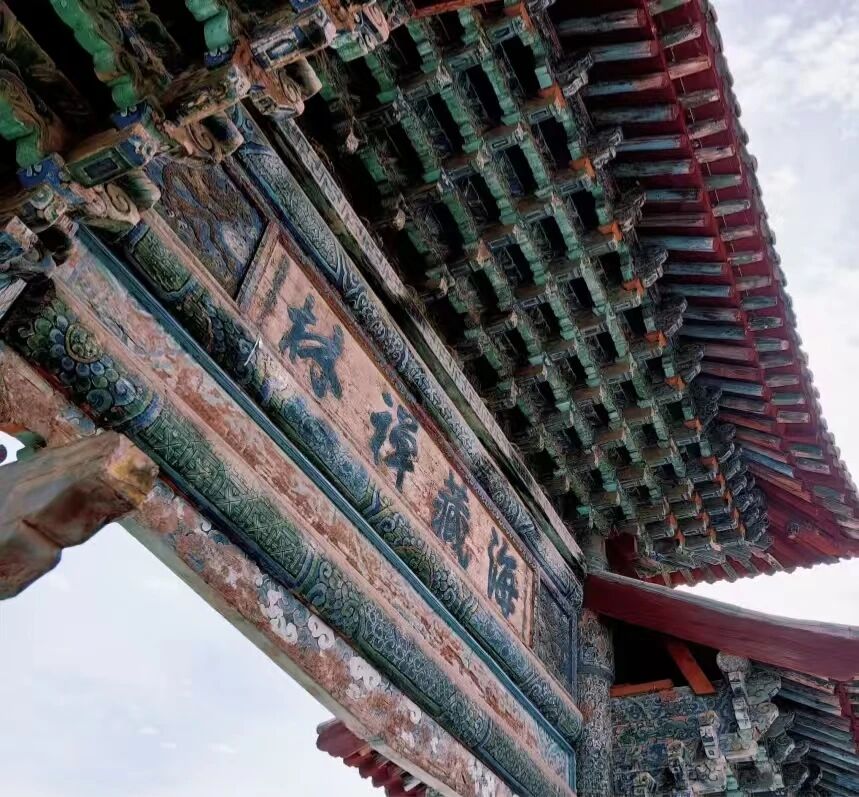

彼时凉州,酒肆列阵,胡姬旋舞。岑参、高适们举杯,让葡萄汁与月光一起涌进喉咙,再化作七言歌行,溅落在驿路的尘土里。如今那些诗句仍悬在文庙的碑廊,字迹被风沙啃噬得只剩骨架,却仍在呼吸。我伸手抚摸,指尖触到的是滚烫的盛唐,是“凉州七里十万家,胡人半解弹琵琶”的喧阗。而此刻,七里成为坦荡的大路,万家化作灯火人间,唯月亮仍是那一枚,像被历史雕琢的邮戳,固执地盖在每一年的中秋。

月亮移过钟鼓楼,铁马风铃无人自鸣。我听见“铛”的一声,其实是汉代的更鼓、唐代的角声、明代的炮响,一起坠进时间深井的回音。井壁上是雷台汉墓里奔马的剪影,是西夏木塔残存的佛经,是西宁王碑上被风磨平的篆额……它们像被月光泡软的纸,一层层贴在我胸口,让心跳得钝痛。

忽有羌笛不知何处起,吹的是《折杨柳》。我循声走到民勤城外,见一老者坐在废弃的烽火台遗址上,鬓发与月光同色。他说是吐蕃后裔,祖上曾在此放马。笛管是用青土湖的红柳制成,三十年前伐下,如今才吹出第一声。我问他为何等到今夜,他指月亮:“总得让它也听听,凉州不是只有马蹄声。”说罢继续吹,把柳枝吹成丝,把丝吹成雪,把雪吹进我的眼里。

月亮渐西,照见海藏湖的水面。水很浅,浮着半片汉瓦,像一叶无人舟。我蹲下去,月亮便碎成千万片,每一片都映出不同的凉州:霍去病西征时的月,是少年眉心一点雪;西夏建国时的月,是李元昊刀尖的霜;左宗棠抬棺出征时的月,是湘军矛尖上不肯滴落的露……而此刻,它不过是我掌心一捧易逝的光,攥得越紧,漏得越快。

远处,新修的玻璃幕墙写字楼亮起霓虹,把月亮挤成一张惨白的邮票。有人在高空拉下月饼广告,金粉大字在风里猎猎作响,像一面嘲笑古代的旗。我忽觉疲惫,坐在一块被磨得发亮的唐砖上,让背脊紧贴那些细小的绳纹。砖石冰凉,却在我体温里慢慢回暖——原来岁月也可以被反向焐热,只要人还愿意坐进它的怀里。

天将曙,月亮不得不退场。它一点点沉入乌鞘岭的缺口,像一枚被历史用完的印章,在最后时刻,把“凉州”二字重重捺进我的心口。我摸摸那处凹陷,仿佛摸到一条通往过去的秘密通道,却深知自己再也无法折返。

起身时,我发现影子被月光钉在城砖上,拉得很长,长得足够跨过祁连山,跨过玉门关,一直伸到张骞、班超们望过的那边。而真正的我,不过是一粒被风卷起的尘,在黎明前最暗的刹那,与凉州的月亮交换了彼此的位置。

它沉入古代,

我走进现在,

而中秋,

永远停在两者交界的刃上。

作者简介

张振国,甘肃省作家协会会员、武威市作家协会会员。作品散见于《绿风》《长安》《西风》等报刊。编辑出版文集《纵横武威》,诗集《诗话武酒》《看那彼岸花开》。作品入选《世纪诗典》《中国当代爱情诗典》《新诗百年·中国当代诗人佳作选》,荣获2018第三届中秋诗会“中外华语诗坛十佳诗人”等奖项。

- 2025-09-03重修刘堡子戏楼记

- 2025-08-27一棵酸枣树

- 2025-08-04敦煌星空演唱会

- 2025-07-01《博览群书》期刊发表杨建仁文章《故乡在呼唤》

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号