总被自己的“小怪癖”逼疯?这本畅销书,藏着读懂自己的密码

凌晨两点,你盯着电脑屏幕第8次修改PPT,明明已经通过审核,却总觉得“还能更完美”;

出门下楼后,突然浑身发紧——“门锁了吗?”转身爬楼确认,回到楼下又开始怀疑,来来回回走了三趟;

刷到朋友圈别人的“完美人生”,心里像被针扎:“为什么我连按时吃饭都做不到?”

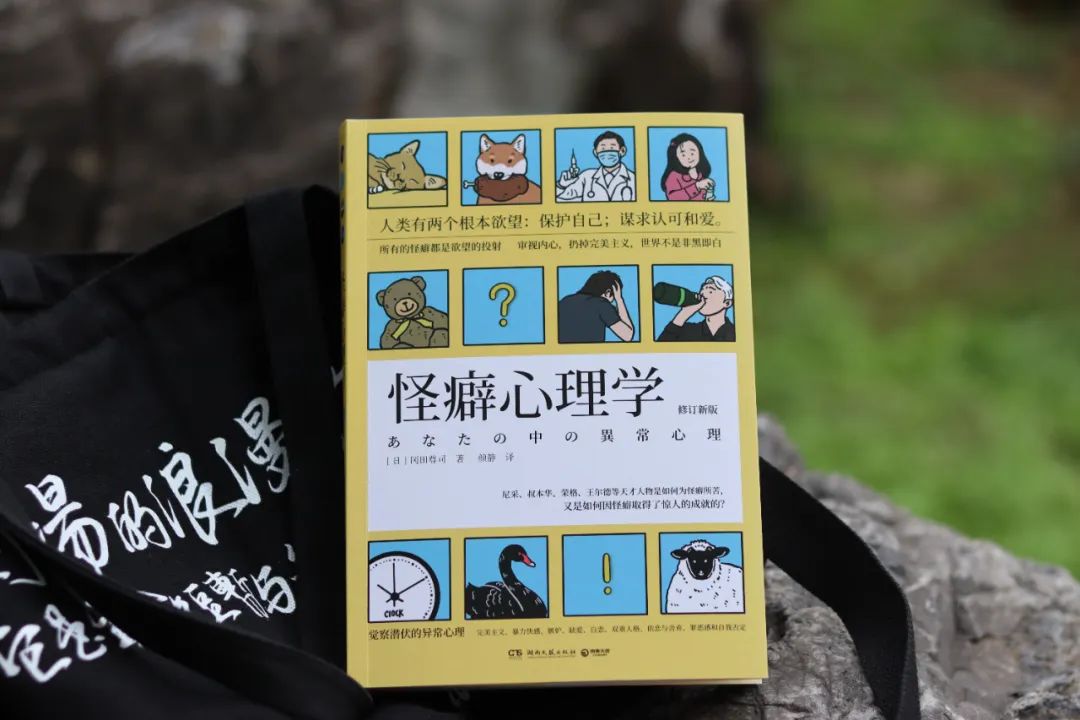

如果你也常被这些念头缠上,或许该翻开这本《怪癖心理学(修订新版)》。

它不是一本教你“消灭怪癖”的工具书,而是一面镜子——照见那些藏在“反复检查”“过度挑剔”“莫名焦虑”背后的真实欲望。就像书里说的:“所有的怪癖,都是内心欲望的投射。”

我们都在和自己的“影子”打架

你有没有发现,现代人的生活像一场“自我较劲”的马拉松?

职场上,我们逼自己“必须做到最好”,加班到凌晨只为改一个标点符号,最后在“还不够好”的自我否定里崩溃;

生活中,我们被“小怪癖”绑架:餐具必须按颜色排列,手机电量不能低于80%,甚至听到别人嚼东西的声音就浑身难受;

社交时,我们总在纠结“别人怎么看我”,一句无心的评价能在心里盘桓三天三夜,最后干脆躲进社交恐惧的壳里。

这些看似“矫情”的细节,在《怪癖心理学》里有个温柔的解释:它们是内心在喊“救命”。

书中说,人类有两个根本欲望:保护自己,以及谋求认可和爱。当这两种欲望被压抑,就会变成“怪癖”浮出水面——反复检查门锁,是缺乏安全感的“保护机制”;对自己要求极致完美,是太渴望被认可的“变形表达”。

那些让你痛苦的“怪癖”,藏着成长的答案

翻开这本书,你会发现:原来“不正常”的从来不是我们,而是对“正常”的执念。

· 完美主义者的困局:越追求极致,越容易崩塌

书中提到作家三岛由纪夫——他对时间的要求严苛到“从不迟到,也从不等人超过15分钟”,甚至因为合作者违约,宁愿放弃心血也不妥协。这种极致的完美主义,最终成了压垮他的稻草。

这像极了现在的我们:职场上为了“不出错”宁愿不创新,感情里为了“被喜欢”刻意讨好,最后在“必须完美”的枷锁里,活得越来越累。

书里戳破了一个真相:“完美主义是异常心理的入口”。真正的强大,不是活得一尘不染,而是能接受“带着瑕疵奔跑”。就像作者说的:“即使满身泥垢也坚强生存,才是生命的勇气。”

· 小怪癖的真相:你不是“奇怪”,只是太需要被看见

你有没有过这样的经历:出门后反复确认锁门,睡前必须把拖鞋摆成直角,甚至忍不住偷偷数地砖的数量?

书中说,这些行为背后,藏着未被满足的渴望。缺爱的人可能会通过“囤积物品”获得安全感,自卑的人可能会用“过度清洁” 证明自己“值得被爱”。就像《黑天鹅》里的妮娜,她的洁癖和自我摧残,不过是被母亲过度控制后,对“真实自我”的无声呐喊。

这本书最动人的地方,是它不评判“怪癖”,而是帮你找到根源:“反复确认锁门不是病,而是你在偷偷安抚那个‘害怕失控’的自己。”

· 与自己和解:承认“暗面”,才是成熟的开始

我们总在否定自己的“不完美”:嫉妒别人时觉得“自己很糟糕”,偶尔想躺平时骂自己“太堕落”,甚至把“讨厌的自己” 藏得严严实实。

但书中说,人性本就有光明与阴影。尼采、王尔德这些天才,正是因为接纳了自己的“怪癖”,才成就了独特的人生。就像作者冈田尊司(日本精神科医生、医学博士)在书里反复强调的:“异常心理不等于精神障碍,它只是内心在告诉你:‘我需要被看见’。”

为什么这本书记得读?

这不是一本晦涩的心理学教材,而是一本“照见自己”的指南——

它有100+真实案例,从三岛由纪夫到《黑天鹅》的妮娜,从职场白领到普通主妇,帮你看懂“怪癖”背后的欲望;

它有可操作的方法:如何摆脱完美主义的循环,怎样正视内心的嫉妒,甚至如何和“反复检查门锁”的自己和解;

更重要的是,它让你明白:你那些“说不出口”的小怪癖,从来不是你的错。

就像《法医秦明》里的秦科长都在看——毕竟,读懂自己的“怪癖”,才能真正和自己好好相处。

如果你也总被 “自己的影子” 困扰:

被完美主义逼到焦虑,被小怪癖折磨到疲惫,被内心的冲突搅得失眠……

不妨翻开这本书。

毕竟,承认“我不够完美”,才能开始“真正的生活”。

- 2025-07-11师者心语:与“北斗人”同行

- 2025-07-11《〈黄帝四经〉政治思想研究》出版 《长沙马王堆汉墓文库》上新

- 2025-07-07新大众文艺主题研讨会在京举办

- 2025-07-07推动构建汉语音韵学自主知识体系

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号