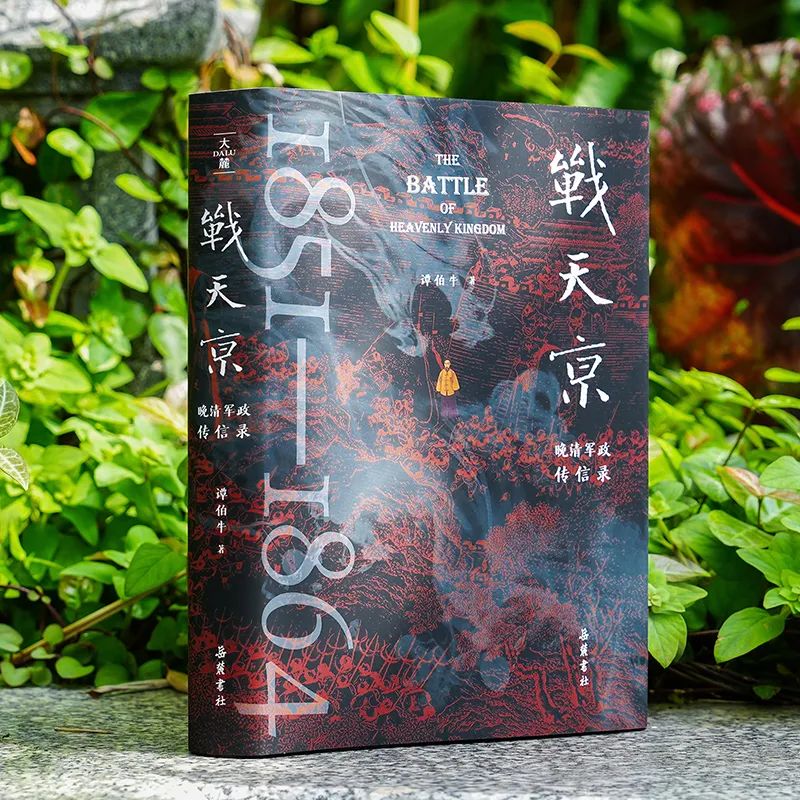

《战天京》(二十周年增订纪念版):一部聚焦晚清名臣和太平天国战争的经典著作

《战天京:晚清军政传信录》

作者:谭伯牛著

出版社:岳麓书社

出版时间:2025年4月出版

ISBN:978-7-5538-2181-8

定价:88.00元

作者简介

谭伯牛,长沙人,近代史学者,尤致力于太平天国史、湘军史及曾国藩传记研究。著有《战天京》《天下残局》《湘军崛起》《盛世偏多文字狱》。

内容简介

本书是一部翔实的晚清军政档案。

作者在充分了解正史的基础上,大量利用书信、奏折、笔记等史料,以史学与文学的笔法,鲜活再现了以曾国藩、李鸿章、左宗棠、郭嵩焘为代表的晚清军政名人之间的互动和权谋,真实还原了清政府与太平天国决战天京的重要场景,展现了曾国藩的破局智慧。本书文体融正史、史学论文、演义、评书、历史小说为一体,不仅富有故事性,而且言必有据、杜绝“戏说”,开历史论著之先河,堪称一本前所未有的晚清人物评著。

本书特色

知名历史学者谭伯牛代表作。

一部聚焦晚清名臣和太平天国战争的经典著作。

从权力博弈下的天京围城看晚清名臣的成事之道,从曾国藩的决策逻辑看时代困境中的破局智慧。

它不是枯燥的史书,而是一部充满人性张力、权力博弈的“历史纪录片”。它不神话英雄,而是展现历史人物在时代洪流中的挣扎与抉择。

豆瓣高分图书,持续畅销二十年,读者有口皆碑。

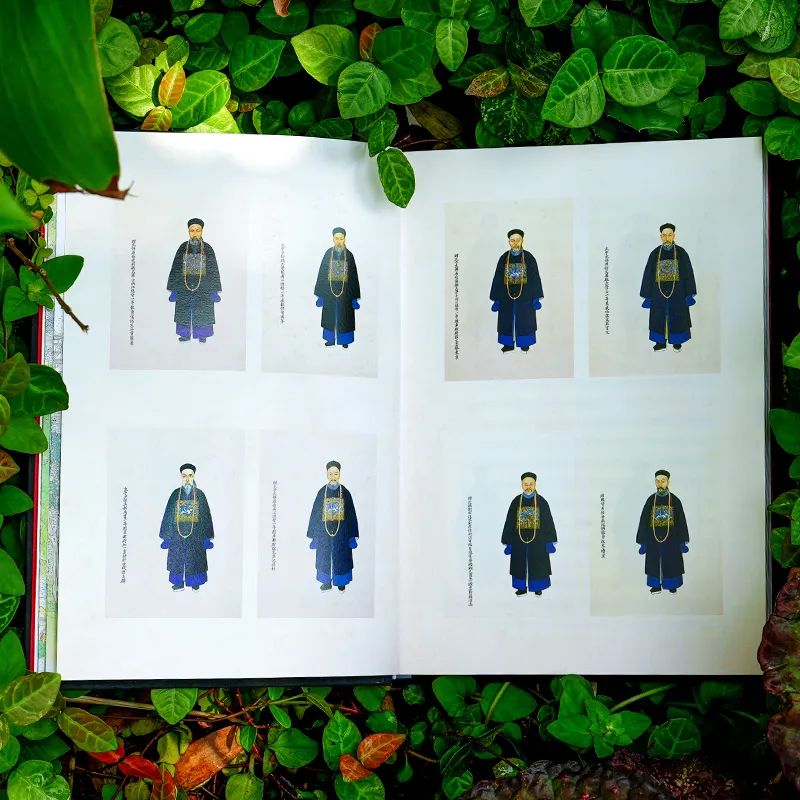

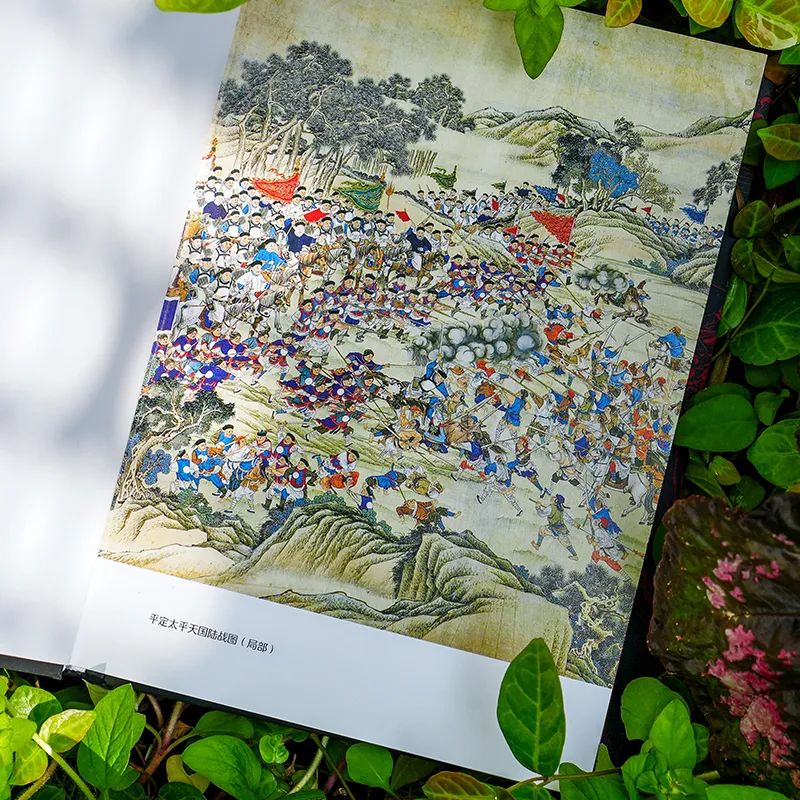

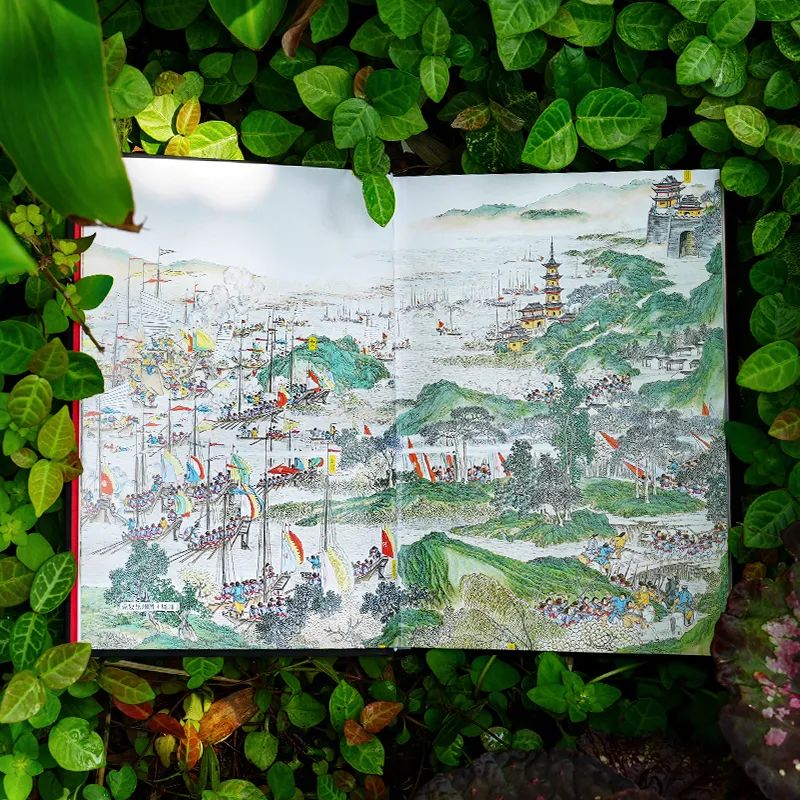

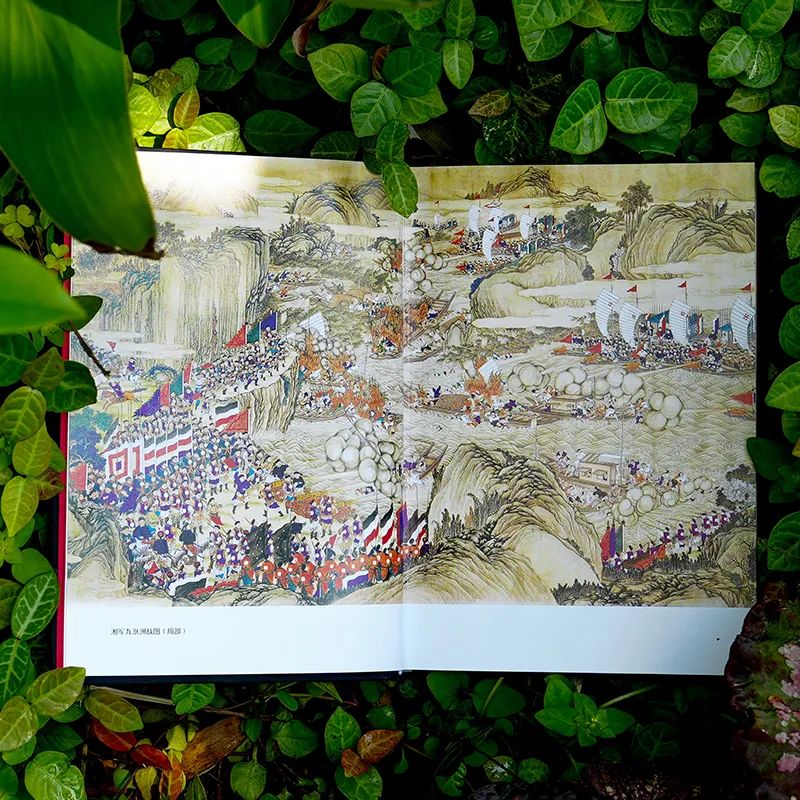

本次增订纪念版,新增补记、修订注释、炼字更精、新插彩图。

名家推荐

罗振宇:当一个人要做大事,而身边所有人都要对付时,那该怎么办呢?在读完《战天京》这本书之后,我觉得曾国藩的心法仍然是那六个字:“结硬寨,打呆仗。”

冯唐:谭伯牛的可贵是秉承司马迁的衣钵……如果《史记》是一百分,《战天京》可以得七十分。

张鸣:谭伯牛想必有一张侃史的好嘴……只要翻开他的书,不由得不入他的彀中。

和菜头:《战天京》由战争入手,但落笔极遥远,涉及晚清军事和政治两大领域。读完全书,爽然所失,竟然忘了南京之役,忘情于历史风云之中……

黄集伟:这书像一道以史料为锅底、以观念为涮肉、以识见为汤水、以传说野史为辅料的一碗炖菜——其创造或刷新不在样式本身,而在观念与识见。

试读

三个湘乡人

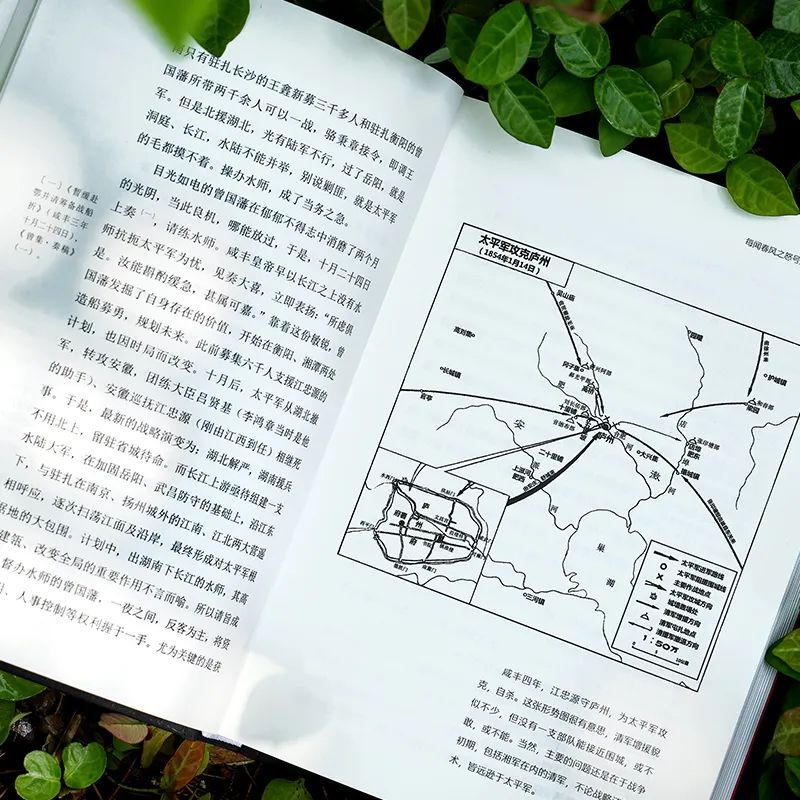

咸丰二年八月,太平军围攻长沙,失败。年底,巡抚张亮基随即调令罗泽南、王錱率领一千零八个湘乡农民组成的勇团进驻长沙,帮助防御。恰在此时,在籍丁忧侍郎曾国藩接奉圣旨,命令在乡办理团练,于是,实行拿来主义:在兵源上,全面接管这一千多人;在练法上,则借鉴戚继光的营制,曾国藩开始筹建湘军。

根据罗尔纲的统计,湘军将领中,书生出身的占到58%的比例,在统领一路乃至多路人马的高级将领中,这个比例更是到了 67%。而湘军草创,分别率领中、左、右三营的罗泽南、王錱和邹寿璋,就全由书生起家。较之腐朽溃烂的绿营,文员带勇,最大的好处,就是能够以道义相磨砺,稍存知耻、爱民之心,可以切实做到“不怕死、不要钱”。而时人称为“罗山先生”的罗泽南,一生服膺宋儒,与同好此道的曾国藩气味相投,一拍即合,更是在私交层面成全了这次资源整合。

罗山先生的学问志向,根据曾国藩的总结,是“不忧门庭多故,而忧所学不能拔俗而入圣;不耻生事之艰,而耻无术以济天下”。罗泽南家里很穷,穷得每要吃饭,就去当铺。他的命很苦,苦得十年之内连遭十一次期功之丧。但是,再穷再苦,他也不放在心上,未尝稍减问学求道之志。这么深重的穷苦都能扛过来,以后在军中创造出一种上马杀敌、下马讲学的风范,无疑得益于这种锻炼。他自己把这种心得,称为“乱极时站得定,才是有用之学”(临终遗言)。至于一介书生,亲临行阵,而每每克敌制胜的原因,他总结为:“无他,熟读《大学》‘知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得’数语,尽之矣。”左宗棠不佩服罗泽南的理学,但是极为佩服他这种不学而能、触类旁通的军事天赋。塔齐布是湘军名将,咸丰四年七月,曾经在岳阳和罗泽南合作,与太平军展开遭遇战。他本是瞧不起罗泽南这类“儒将”的,但是这次合作,改变了他的看法。当日,罗泽南和弟子李续宾率领一千人守护岳州大桥,太平军前来攻夺的军队却有万人之多。罗泽南从容调度,派五百人守营,五百人迎战。前敌五百人又分为三路,每路不过一百多人,但是主攻、旁击、抄尾,井井有条。就凭这种布置,竟然数战数捷,力保大桥不失。此后,塔、罗并称,就再也没人轻视湘军里带兵的书生了。

王錱是曾国藩的老乡,又是罗泽南的弟子。他长相“清癯”,但是“声大而远”,语速极快。师徒们围坐讲学,一旦进入自由讨论时段,就只听到他的大嗓门叽里呱啦,滔滔不绝,别人根本插不上嘴。罗泽南不止一次地对他发脾气:“璞山(錱字)盍少休,让吾侪一开口乎?”王錱这才自笑鲁莽,把“话语霸权”交还给老师。他嗓门大,志向也大,十四岁就提笔刷墙,写下一段豪言:“置身万物之表,俯视一切,则理自明,气自壮,量自宏。”用大白话表示,就是崇尚力量,不为人下。这种性格,和他老师那种带有腐儒气味的性理之学大不相同,既成就了日后他以一己之力防卫湖南的功绩,也导致了他和曾国藩共事过程中产生矛盾,乃至决裂。

一开始,曾国藩很欣赏王錱这位充满激情的血性男儿,称赞他“真可爱也”,引为臂膀。但是,王錱不是“以利为义”、一味愚勇的武夫,而是有点哲学思想的人;他不但有身先士卒的狠劲儿,更有澄清天下的大志向。以湖南为大后方,以湖北为后勤中心,支援江、皖,肃清东南,这是初起兵时曾国藩和王錱都能设想的远大前程。可是,战略上能够取得共识,不代表战术方面能够所见略同,更不代表实际操作的时候也能和衷共济,事权明晰。具体来说,复杂微妙的人事关系,决定了曾、王二人在战术上不能达成统一,而针锋相对的性格冲突,则为日常操作设置了诸多障碍。

三个性格迥异的湘乡人就这么走到一起,开创了湘军。

书影

△《战天京》,岳麓书社出版

- 2025-04-27【书评】 留住人生中的美好时光

- 2025-04-21烟火人间的重庆故事——读周宏翔《当燃》

- 2025-04-16【书 评】 慧眼读“物”

- 2025-04-14《人工智能的底层逻辑》:生动“拆解”人工智能

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号