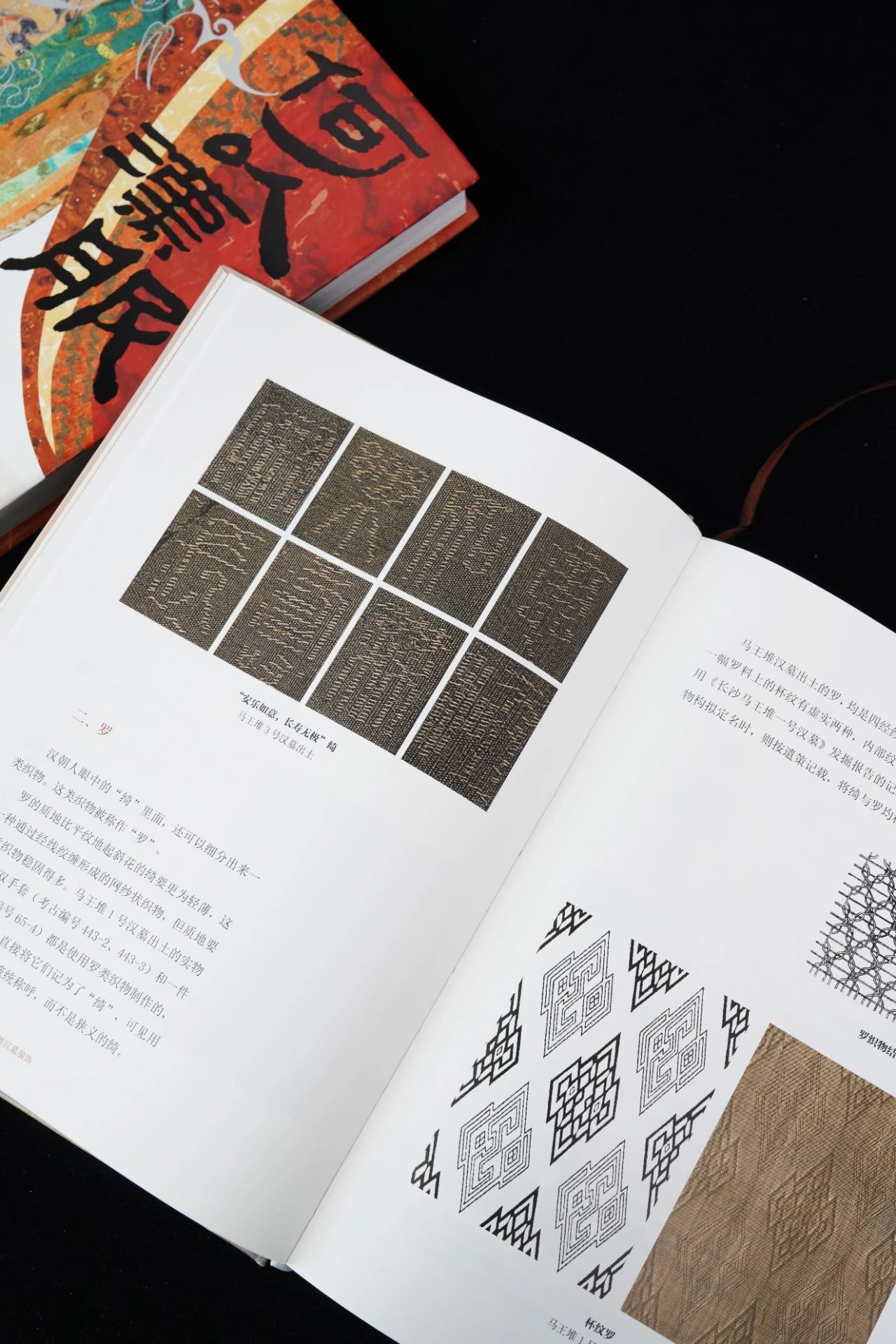

战国织锦与计算机编程技术 |《何以汉服》后记节选

本文节选自《何以汉服:重新发现马王堆汉墓服饰》后记,作者左丘萌。

△《何以汉服》,岳麓书社出版

在我的文学阅读经历里,曾经有过一本书名特异的奇书——《禅与摩托车维修艺术》,令我印象深刻,散发出令人看不明白但感觉到很厉害的金属与机油的气味。如今我在这里写下一个类似的标题,不由得笑出了声。

不过这可不是故意在搞怪。在我看来,上古时代人们用来织锦的织造机器,就可以算是两千多年后精密的计算机的雏形了。那些负责织锦的古代技术工人,也可以说是当时的“码农”。若要我细致去讲一架汉代织机的构造与工作原理,大概对于一本普及读物而言太过超纲,各位读者也没有耐心去读。其实置换到现代工作场景就很好理解了:织锦的过程非常像现代计算机程序的编码,需要程序员预先编好一整段代码(设计师预先编好纹样经纬显花的起伏定位),再通过代码运行实现程序运转(织锦工人操作织机运转,织出循环的花样)。

这里要讲的是一个现代纺织考古学者发现战国时代楚国的程序员编码时走神的故事:

在1982年发掘的湖北江陵马山1号楚墓中,出土了大量品类繁复、制作精美的战国时代丝织品。其中有一种“舞人动物纹锦”,这种织锦的花样呈现规则循环的模式。然而纺织考古学者在描摹花纹时,却意外发现织锦中一处纹样细节出现了明显的织造错位。而且这个织造错位并非只出现了一次,而是随着纹样的循环重复,织造错位也反复出现。

按照以往纺织科技史学者的认知,当时的织锦织造工艺还处于较为原始的阶段,需要工人们一点点手动“挑经穿纬”,才能织出循环的织锦花样(可以简单理解为小学作业要求将同一句话反复抄写十遍八遍,其中可能偶然有一个字写错,但再抄写时意识到错误,就可以及时改正)。而这块战国织锦上呈现的反复的错织情形,却说明战国时代的织造技术已经到了令人匪夷所思的先进程度——织锦工人只需要预先编写设定好花样布局的“编码”,就可以操作织机按照编码程序的“命令”进行机械规整的重复,最终完成一段花样不断循环的织锦。可以简单理解为在计算机上写了一句话,再通过复制粘贴,简单快速地重复,这时往往难以发现其中写错了某个字。

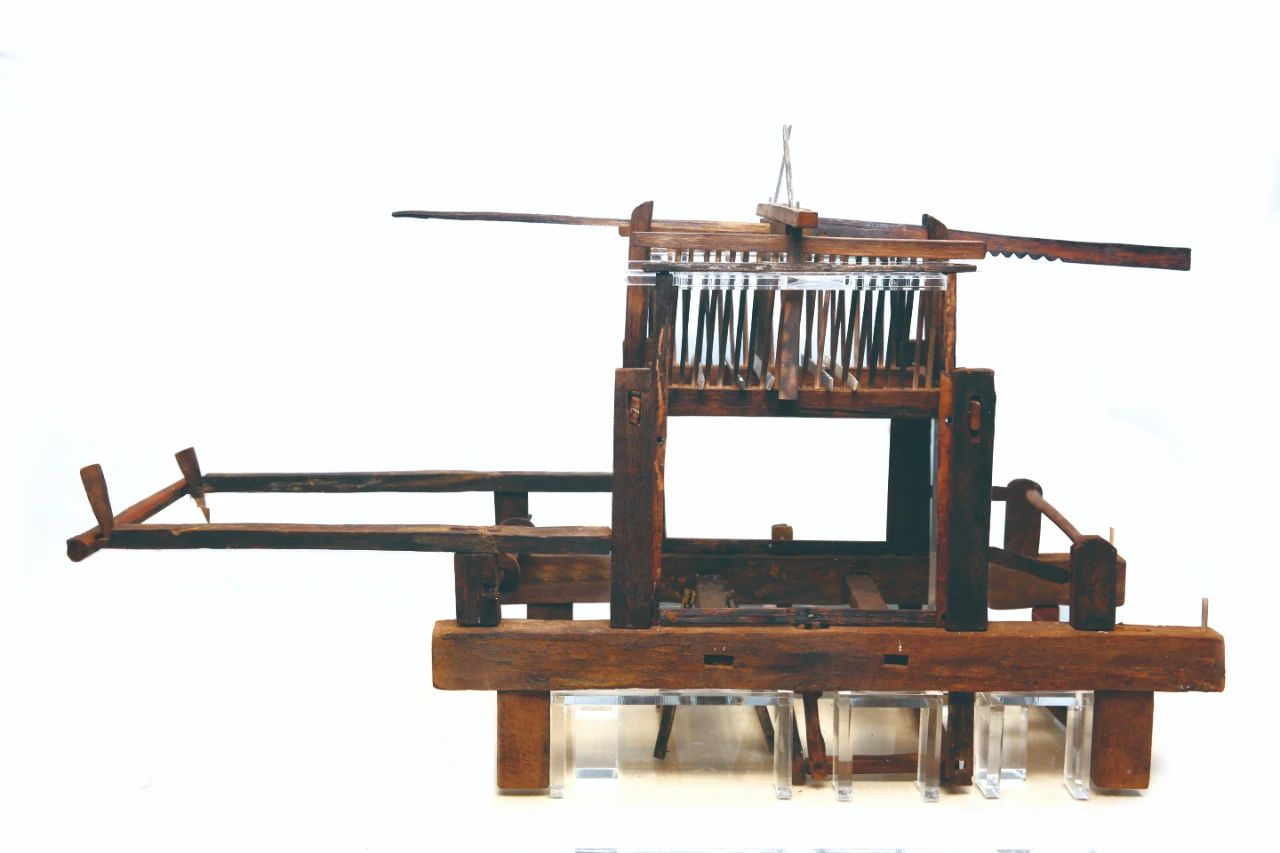

△四川成都老官山汉墓出土织机模型

这位战国“程序员”“编码”时偶然走神导致的错误,在当时必然有损这一段织锦的完美,却为两千多年后的研究者带来了意外的惊喜。后来四川成都老官山西汉墓出土保存完整的汉代织机模型,更进一步说明这种计算机“编程”式织锦,并不仅仅是一种现代研究者对古代技术“可能性”的推论,而是实际存在的。

△汉景帝阳陵外藏坑出土“东织令印”铜印

这个故事与本书的研究主题关系不大,但我想借此说明书中许多研究与推论得以实现的方式:通过对照同类文物,观察其中的个性与共性,往往能够从旧物中获得新的发现。这些发现有的能为有限的考古发掘信息补足缺失的一环,有的能改变人们对古代科技水平的认知,有的甚至能改写传世的历史书写……或者不用说得那么“高大上”,至少当你发现两千多年一个坐在织锦“计算机”前的楚国打工人也在瞌睡走神时,总是可以会心一笑。

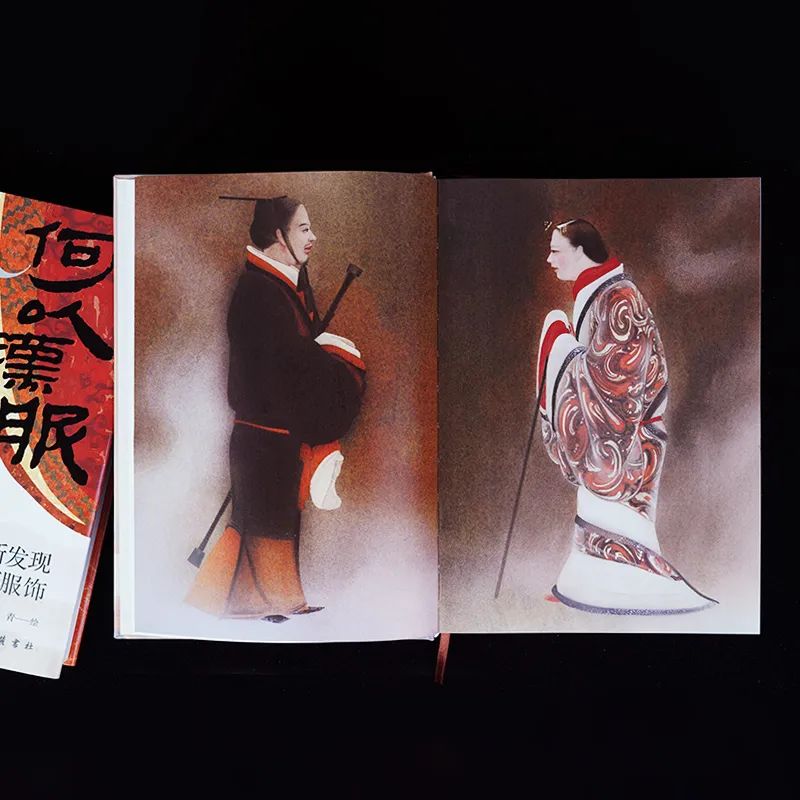

延续这种“看古人热闹不嫌事小”的精神,马王堆汉墓出土的服饰类文物中也有不少有意思的地方可看。

- 2025-05-06在多元文化中和谐共生——读《草原十二骑手》

- 2025-04-23新书推荐 | 读者出版社《每个人的傍晚,都住着故乡的晚霞》《人生只是路过,没什么不可放下》

- 2025-04-23新书推荐 | 甘肃人民出版社《“洞见”与“偏见”:英语世界里的中国当代小说》

- 2025-04-24《兰州啊兰州》正式出版发行

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号