刘君:从《禹王书》到《向阳坡上》

作者:刘君

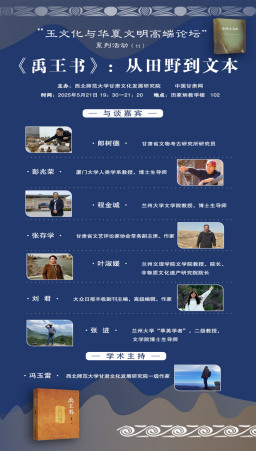

在由西北师范大学甘肃文化发展研究院和中国甘肃网联合主办的玉文化与华夏文明高端论坛系列活动(11)“《禹王书》:从田野到文本”举办之际,作为大众日报丰收副刊主编,我很荣幸能与各位专家学者分享关于文学创作与文化考察的思考。我与活动组织者冯玉雷是陕西师范大学中文系同窗,见证他深耕玉文化与华夏文明领域多年,终成《禹王书》等佳作,深受启发。

《禹王书》——神话叙事的考古学转向

冯玉雷的《禹王书》以华夏神话为基底,重构大禹治水等经典叙事。不同于传统神话,该书将考古学、神话学与文学想象熔铸一炉,赋予大禹等神话人物复杂的人性维度与现代隐喻。如通过“禹铸九鼎”关联早期青铜文明的权力象征,以“息壤”传说映射史前人对土壤肥力的认知,使神话成为史前文明的文学投射。

作者的田野考察为创作提供现实支点。他数十次深入大禹文化圈(如积石山、祁连山、仇池山、嶓冢山等),将“禹穴”“锁蛟井”等地方传说融入叙事;在敦煌三危山旱峡玉矿遗址考察后,又将其与精卫填海、夸父逐日神话勾连。书中器物描写更具实证色彩:泥质篮纹灰陶罐对应仰韶文化晚期纹饰,三足鬲源自龙山文化,穿孔石刀与马家窑文化收割工具形制吻合,折肩小平底瓮则呼应齐家文化储粮陶器,使神话人物落地为可考的史前族群。

跨文化整合是其另一特色。书中融合藏族史诗《格萨尔王》中的山神信仰、羌族释比文化自然崇拜,打破单一神话体系,构建起包容西北地域文化多样性的“新神话”叙事。仓颉背负“毓土”的逃亡路线,实为中国史前文化传播路径的文学化呈现,暗含文明要素在部落间的流动轨迹。

散文创作——生命体验的共情式书写

相较于冯玉雷的宏大叙事,我的散文写作更聚焦个体经验。散文需要以真性情直面读者。生在新疆、长在边疆的经历,赋予我独特的生命底色——红柳胡杨的坚韧、沙漠雪山的孤寂,皆化为文字肌理。父母从广西、威海远赴新疆的漂泊历程,让我深谙“根”与“路”的哲学:有人如树,扎根一方;有人如云,四海为家,但万物终归寻希望之光。

职业履历构成我的“人生田野考察”:从教师、主持人到记者、编辑,多重身份转换提升了共情能力。我始终相信,写作需以谦卑之姿贴近万物,唯有平视乃至低伏,方能洞见其隐秘肌理。如《向阳坡上》书名源自淄博执教时的教学记忆,26个学生如26朵小花,寄托着我对语文教育的赤忱——拒绝机械分析段落大意,而愿与学生共赏文字之美,触摸生活深处的喜怒哀乐。

该书以“向阳坡上”串联生命轨迹,既指地理空间的迁徙,更象征积极向上的心态。父母在农场的艰辛岁月中仍热爱生活的达观态度,成为我写作的精神底色。于我而言,写作是治愈生命的良药——在审视内心的过程中,为困惑、痛苦寻找出口,让往事如光亮从记忆的混沌中跃出,凝成纸上的温度。

创作启示——行走与思维的双向赋能

冯玉雷的学术研究和文学创作实践印证了“行走是思维的源头”。其田野考察半径决定了文学想象的边界——脚步丈量过的西北山川、触摸过的史前器物,皆成为《禹王书》的叙事基石。反观自身,今后当拓展“人生田野”的维度:不仅是地理空间的行走,更需心灵与思维的远征,让笔触深入生活褶皱处,从“业余作者”迈向更具秩序与节奏的专业写作。

在最后,我要感谢论坛主办方搭建交流平台,让我得与诸位共话文化与文学。

愿我们皆能以行走为笔,在现实与想象的交织中,书写出更具深度与温度的中国故事!

作者简介刘君,《大众日报》丰收副刊主编,高级编辑。中国作家协会会员,山东省作协全委会委员,山东省报纸副刊工委会办公室主任,山东省报告文学学会秘书长,山东女散文家沙龙主席。出版散文集《为文有时》《向阳坡上》等。

- 2025-05-22永靖:花开引鸟来 生态绘新景

- 2025-05-21博物馆,为什么招年轻人爱?(文化中国行·国际博物馆日特别报道)

- 2025-05-21非遗文化看甘肃(24)丨牛东林:守护河西宝卷 传承千年文化之光

- 2025-05-20甘肃文旅活动精彩纷呈

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号