【巡礼马衔山】再谈齐家文化玉器璧琮组合以及套叠使用问题

再谈齐家文化玉器璧琮组合以及套叠使用问题

刘云辉 刘思哲

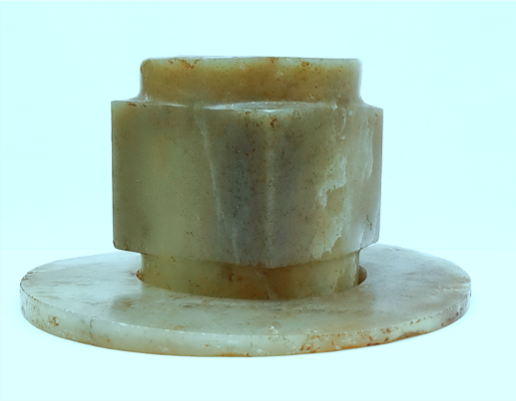

齐家文化先民信奉天体崇拜,以璧和琮组合来祭祀天地,尤其可能存在着以璧套叠于琮之射部,并以此种方式举行祭祀的情况,这一发生在黄土高原上距今4000年左右的独特现象值得进一步研究。

近年来,笔者对陕西关中地区发现的史前玉器有一些思考,曾在《陕西关中地区发现的齐家文化玉器及相关问题》一文有叙述和梳理。本文对这些问题来龙去脉再做一说明,对璧琮套叠使用纯系推测和想象。

1.先从陕西扶风案板灰坑中发现的玉琮和玉璧说起

曾在扶风县博物馆工作的高西省先生在《扶风出土的西周玉器》一文所说:“1974年7月城关(公社)案板(大队案板坪生产队)西周灰坑出土之琮,玉呈青黄色,体较长,呈筒形,琮两头均内外圆形,中部呈方形,四角均大于90度。通高6.7、内径5.3、厚0.35厘米。同出还有玉璧一件,玉料同上,直径12.4厘米”。长期以来,人们都将这两件玉器视为西周玉器。上世纪九十年代初,笔者因编撰《周原玉器》一书,在照相时反复观察这两件器物,首先认为这两件器物都呈青黄色,玉质玉材几乎无差别。系用一块较大的玉材上分别切割出玉璧和玉琮。其次我观察了玉璧之中孔和琮两端射口可以套叠在一起,而且玉璧旋转灵活自如,于是就将玉璧和玉琮套雕在一起,拍摄了一张照片,并在《周原玉器》一书上发表,并且在解释词中特别说明,此种现象不知是有意为之还是偶合。此张图片也引起了日本学者林巳奈夫先生的关注。他在1999年出版的《中国古代玉器总说》一书三五八页引用了这种照片。而著名玉器研究学者邓淑苹女士第一个指出,这两件玉器应是齐家文化玉器。这一看法无疑是精准的。扶风案板这件玉璧虽然孔璧和外缘的圆度都很规整,但其厚度却不均匀,璧面上有倾斜,反映了切割技术的古拙。该璧直径12.3厘米,孔径6.1厘米,厚度0.5~0.7厘米。因此,它们属于齐家文化器物是毋庸置疑的。笔者二十多年前就认为琮在西周可能不是礼器,后来进一步提出西周并不制作玉琮,西周墓葬偶见玉琮基本上是史前先民制作的遗物。西周金文西周甲骨文中并无琮字,而西周青铜器上却有璧、圭、璋、璜等玉器之铭文记载。

2.师赵M8齐家文化出土的玉璧与玉琮

师赵村遗址位于甘肃天水市西约7公里处的耤河北岸第二级台地上,总面积约20万平方米。中国社会科学院考古研究所于1981年—1989年对其进行了发掘,共出土13件玉器,最为重要的发现是师赵村第七期M8墓,在墓主人头部的右下方,玉琮和玉璧上下排在一起。M8属齐家文化早期,故此琮和璧是考古发掘出土的齐家文化中时间较早的玉器。

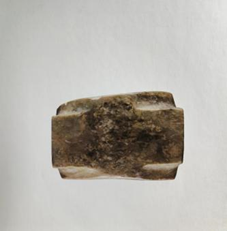

师赵M8玉琮高3.4~3.9、边长5.2~5.5、边高2.3、孔内径4.2~4.5、射高0.4~0.8厘米。师赵村遗址M8玉璧径18.4~18.6、孔径4.8~5.1、厚0.4—0.5厘米。可以看出这两件玉器形制均欠规整,尤其玉琮一端射口倾斜度较大,具有早期玉雕工艺古拙的特征。

由于M8是二次葬,有学者认为璧和琮不是墓主人的陪葬品,而是墓祭的器物。除此之外,在已所发掘的数千齐家文化墓葬中均无陪葬玉琮的现象。这件玉璧和玉琮从璧孔及射径看,尚不能套叠使用。

3.静宁八宝之启示

齐家玉器的征集品中还有一个静宁八宝变七宝的故事。1984年甘肃静定县后柳沟村民韩彩旗携其女儿、儿子三人在山脊上挖坑栽树,其女儿挖出了玉器,四件玉琮在下,三件玉璧在上。他们将玉器带回埋在自家院内的树下,后来上交给县博物馆,被称为静宁七宝。其实当时发现的还有一件玉璧,因破碎没有上交,所以原来是八宝。

①瓦沟纹玉琮高14.7、边长8.2、孔径6.95厘米。②弦纹玉琮高16.2、边长7.8、孔径6.95厘米。③素面玉琮高16.7、边长7.2、孔经6.4厘米。④素面玉琮 高12.8、边长8.3、孔径7.3厘米。

现存三件玉璧①最大的一件直径32.1、孔径4.5~5、厚0.78厘米,②第二件直径27.8、孔径5.9、厚0.7厘米,③第三件直径27.3、孔径7、厚0.78厘米。

朱乃诚研究认为后柳沟村的瓦纹玉琮,应源之陶寺文化,弦纹玉琮,是由中原地区制作后传入齐家文化的,是有一定道理的。但是不可否认的是,齐家先民是以他们的观念信仰将其与玉璧组配,祭祀并坑埋的。这些大琮射口与大璧中孔并不能套叠,但并不防碍它们组对而进行祭祀活动。

4.陕西凤翔柿园出土的玉璧和玉琮组配

1972年在凤翔县范家寨镇柿园村出土了两件玉琮和两件玉璧,两件玉琮外表呈青色及棕红色,抛磨光亮,表面有切割线痕。两件玉璧材质与两件玉琮材质色泽基本相同。

玉琮(编号总0128:1)高4~4.2厘米,外方边长6.1~6.3厘米,内径5.2厘米,上端射较长,下端射极短,形制原始古朴,切割改制的现象明显。

玉琮(编号总0128:2)高4.6~5.2厘米,外方边长5.5~5.7厘米,内径大端5.4厘米,小端4.2厘米,形制一端较规整,另一端四角上部不规整。

根据以上两件玉琮形状和材质颜色比对,它们原为一件较大的玉琮被切割成两件。

玉璧(编号总0129:4)直经13.8厘米,单面钻孔,大端孔径5.2厘米,小端孔径4.8厘米,璧面厚度不均匀,0.4~0.65厘米。

玉璧(编号总0129:5)直经9厘米,单面钻孔,大端孔径4.4厘米,小端孔径4厘米,厚度0.55—0.7厘米,璧外缘有磕碰痕。

这些玉器长期以来被认为是西周器物,但从材质到不规则的形制及雕琢工艺特征观察,无疑是齐家文化的器物。它们虽然不能套叠使用,但可配对组合。现藏宝鸡市凤翔区博物馆。

5.宝鸡陵后村发现的玉璧和玉琮

1980年6月在宝鸡县贾村乡陵厚村东北的土梁上出土了1件玉璧和1件玉琮,两件玉器出土时位于地表下约50厘米,宝鸡市博物馆王桂枝撰文认为可能是出自西周墓葬,由于未发现其他任何遗物,宝鸡市博物馆高次若后又撰文认为不能证明是出自墓葬。

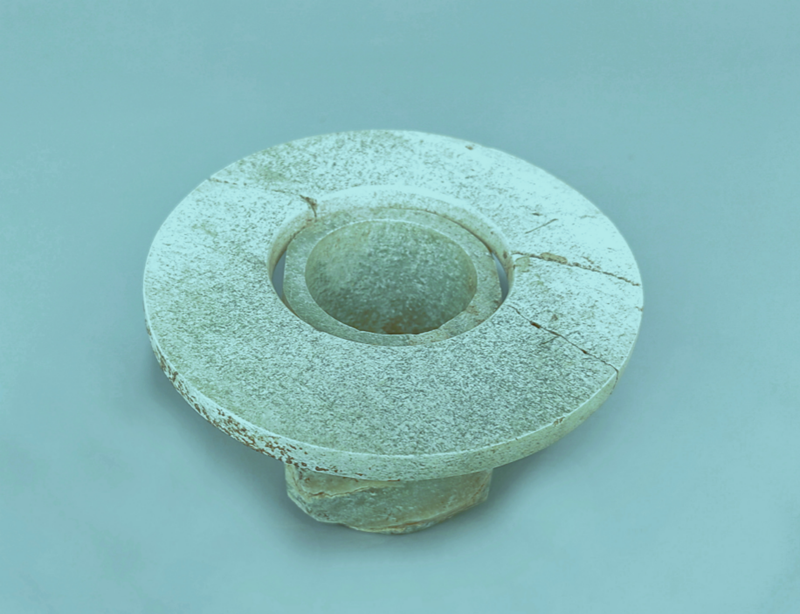

玉璧(编号宝2220IB)外径21.6厘米、厚0.7厘米,好径7.6厘米。玉琮(编号宝2220IB2)外方内圆,两端有短射,高7.1厘米,外方6.5厘米,孔径5.1厘米。

这两件玉器均为青玉,玉璧表面略呈乳白色;玉琮略带黄色。总体来看,材质还是比较接近,极有可能也是同一玉材,分别琢出了玉璧和玉琮。对这两件玉器的时代,王桂枝和高次若两位研究人员均认为是西周。邓淑苹女士很早指出这两件玉器是齐家文化的玉器。2022年她在为陕西历史博物馆举办的《玉韫·九州:中国早期文明间的碰撞与聚合》展览图录撰写的一篇《曙光中的天人对话—中国玉礼制的史前探源》长文中认为,这两件玉器属先齐家系的客省庄文化器物,这两件玉器均收藏在宝鸡青铜器博物院。去年我委托宝鸡青铜器博物院王竑女士将两件器物套叠在一起拍摄了几张照片,提供学术界研究。这件玉琮两端射部较短,在方体一个面部有一条斜向切割线,这条切割线有什么用途?或是无心为之,或是具有我们并不清楚的含义。

6.武功胡家底遗址3套玉琮和玉璧

2009年5月10日年我去位于武功镇的武功县文管会办公室检查工作,在文物库房发现了三件玉琮和三件玉璧,这些玉器上多沾满了较为坚硬的黄土。查库房记录得知这些玉器都是上世纪七十年代于杨凌李台乡胡家底村民在生产劳动中先后发现的。胡家底遗址位于漆水河西岸,面积约4万平方米,在漆水和渭水交汇的二级台地上,文化层厚1—3米,暴露有灰坑,白灰居住面,窖穴及墓葬,在遗址中采集有仰韶文化泥质红陶片黑条彩带纹,可辨识的器物有钵、罐,客省庄二期文化泥质和夹砂灰陶片,其纹饰有蓝纹、绳纹,可见的器型有鬲、斝、罐,另外,还发现了先周文化的夾砂灰褐陶片等。

玉琮(编号IB1047),属三件玉琮中最大的,原附着一层坚硬的土垢,经剥离后才露出了青玉原色,内夹灰绿色条块。该琮形制规制作考究,外方内圆,两端有射,通体光素无纹,高11.2厘米、口径6.1厘米、外方宽7.3厘米。玉璧(编号IB1067),玉色呈豆绿色夹有大量所谓海藻纹,直经19.5厘米,孔径6.7、厚度为0.3—0.4厘米,边缘欠规整。

玉琮(编号IB1048),外表颜色较为一致,为灰白色,形制与前者相同。高4.8厘米,内孔径4.8厘米,外方6厘米。玉璧(编号IB1050),玉色较白,边缘有部分受沁呈灰白色。直径12.4厘米,孔径5.9、最厚处0.4厘米,最薄处0.2厘米,璧面上切割台痕突出

玉琮(编号IB1049),属三件玉琮中形体最小的,外表呈夹有青黑斑点的灰白色,形制属扁矮方型,其中外方一角下削,与前两者相同。高仅2.7厘米,孔经3.8厘米,外径4.8厘米。玉璧(编号IB1066),直经25.4厘米,璧呈豆绿色夹有大量所谓海藻纹,璧面倾斜最甚,最厚处0.8厘米,最薄处仅0.2厘米,边缘制作亦欠规整。

胡家底遗址发现的三对玉璧和玉琮,每对材质基本相同,玉璧中孔可套叠在琮之射端,可见当年有可能套叠使用以祭祀天地。

7.1981年陕西省考古研究所研究员戴应新先生,在长安县客省庄上泉村村民张积盛家征集到一件大玉琮,张将此琮当枕头使用,此琮形体高大,红绿黄青紫诸色杂驳如玛瑙,晶莹光滑,高20.7厘米,外方内圆,横宽9.7厘米,内孔经6.7厘米色,光素无纹,重约4公斤(图27)。据收藏者张积盛回忆,此器是1965年前后他在村南土壕取土时发现,同时还有一“玉饼”,大如草帽,圆形片状正中有孔,当是玉璧无疑,此玉饼于1977年被人收走。这个说法应是真实可靠,光素无纹的大体量玉琮和大体量玉璧相配组合,正是齐家文化玉器的重要特征,戴应新先生认为它属于陕西龙山文化。笔者赞成邓淑苹女士将其定为齐家文化的观点。但由于玉璧下落不明,璧琮能否叠套使用,已不可知。此琮形制与宁夏隆德页河子出土的玉琮其体量形制犹如孪生只弟,但仅有玉色之差异而已。该琮现藏陕西历史博物馆。

上泉琮高20.7厘米;页河子琮高19.7、边长8.1、射长3.2、孔径6.4厘米。

以上这些陕甘宁地区发现的齐家文化玉器,除天水师赵是经过科学的考古发掘所获,其余均是所谓征集品,在陕甘宁地区,一些古代先民用于祭祀活动的玉礼器,往往是由群众生产活动和生活挖土活动中发现的。对于这些有明确来源,有确切时间,有记录的非考古发掘的器物,如果我们认为这些文物是征集品,而不予重视,就会丧失对研究古代社会具有很高价值的重要资料。这种由群众偶然发现的重要文物数不胜数。当然,世人皆知,社会上造假玉器之风盛行,对征集品必须持谨慎态度。我们依靠科学考古发掘品建立的器物谱系基本能鉴定征集品直伪问题,但也不可绝对化,而认为考古发掘品没有发现的,就一定错。不是所有重要的器物都能保留下来,等我们去发掘,我们面对的往往几千年来经过人为或自然原因而破坏的残缺不全的对象。重视考古发掘品这是最基本的,但也不可忽视一些靠谱重要征集品。

作者简介:

刘云辉,原陕西省文物局副局长、西北大学兼职教授、博士生导师,中国玉文化研究会副会长、陕西省文物鉴定委员会主任。

刘思哲,生于1983年,西安理工大学毕业,任陕西考古博物馆保管部主任,陕西省考古院副研究员。在《文物》《考古与文物》《博》等杂志发表古玉研究论文多篇。

- 2024-05-14【巡礼马衔山】《禹王书》:原始气息、现代情调与荒诞主义的巧妙融汇

- 2024-05-14【巡礼马衔山】《禹王书》:“重述神话”中探寻文化叙事路径

- 2024-05-11【巡礼马衔山】《禹王书》:文明溯源、诗性智慧和诗性真实的有机统一

- 2024-05-11【巡礼马衔山】《禹王书》:文化英雄、民族精神与时代精神的多元呈现

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号