马衔山遥对九州台,古史今韵一脉相承

——致敬敦煌学家李正宇先生

冯玉雷

2024年4月19日,由敦煌研究院人文研究部主办、国家社科基金哲学社会科学领军人才项目“敦煌多元文化交融与中华民族共同体意识”(批准号:22VRC025)支持的“敦煌读书班李正宇先生学术专号暨学术研讨会”在敦煌研究院兰州院部举办。

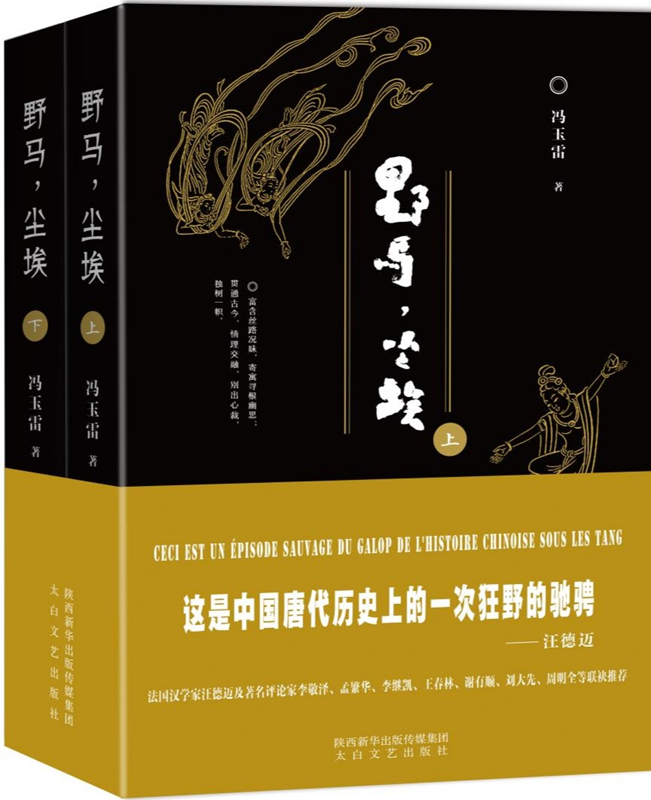

我与德高望重的敦煌学家李正宇先生交情深厚,在创作《敦煌·六千大地或者更远》《敦煌遗书》《野马,尘埃》等敦煌题材长篇小说时,自己建立的敦煌文献资料库中,囊括了先生所有的研究成果,并且经常到先生在广武门的寓所聆听教诲,或者通过电子信箱、电话请教有关问题。敦煌学界在一些问题的研究中观点不尽一致,如吐蕃占领敦煌城的时间,敦煌得名问题,等等,我在小说创作中建立历史时空坐标,基本上都采用李正宇、郑炳林等先生的观点。

近期,由甘肃文化发展研究院、中国甘肃网、上海交通大学神话学研究院、中共临洮县委宣传部联合主办的“巡礼马衔山:玉文化与文学融合发展考察活动”拉开序幕,马衔山是齐家文化重要中心之一,李正宇先生在马衔山之北、九州台之南、黄河之滨传承古代圣王大禹精神,著书立说,也成就了自己的伟大品格和学术大山,应该与段文杰、史苇湘等敦煌学家一起,成为兰州底蕴深厚的文化名片。这个活动在李先生鲐背之年举办,意义重大。

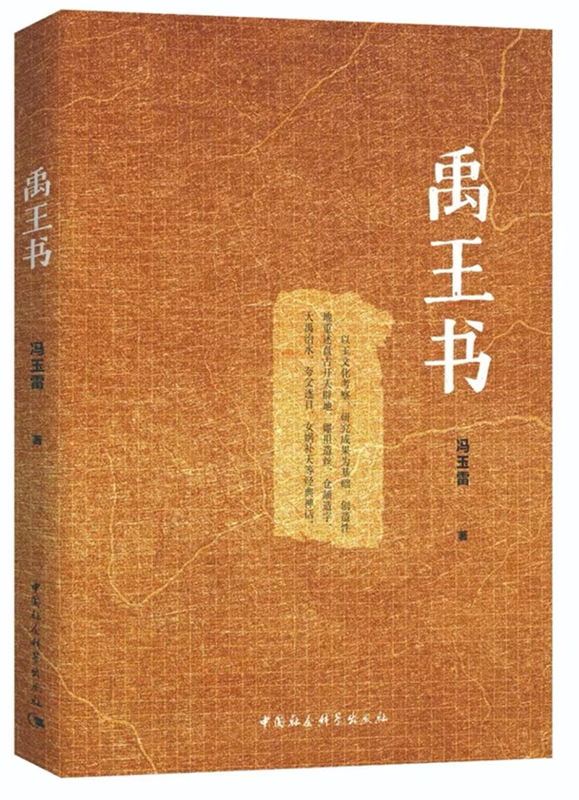

我在座谈会发言中说,黄河从兰州穿城而过,南有马衔山,北有九州台。马衔山作为陇中高原最高峰和齐家文化重要玉矿资源地,是史前西北文明高地的重要文化名片,九州台因传说古代圣王大禹在此划分九州而得名。在南北两山之间、黄河之滨,躬耕敦煌学四十多年、成就卓著的李正宇先生就生活在这里。敦煌学诞生于甘肃,已经成为国际显学,影响日隆。如果说马衔山是史前时期的西北重要文化名片,那么,“敦煌学”就是中国古代历史中的重要文化名片之一,更是甘肃省底蕴深厚、光芒四射的珍贵名片,而使这张名片焕发生命力的正是一代代敦煌学家。李正宇先生就是煌学家的重要代表之一,先生厚德载物,学识渊博,不但著作等身,还以高尚品格和春风雅量支持、帮助、影响了一代又一代的敦煌学者及文化工作者。我作为一名文学创作者,在从事敦煌文化题材小说创作过程中也得到李正宇等敦煌学家学术成果和精神品格的滋养。新近出版的玉文化长篇小说《禹王书》,我曾以为这种长年累月坐冷板凳打磨出的小说可能会很冷,没想到,付梓出版刚刚一个月就售罄,目前已经在印制第二版。这几天我在思考,究竟是什么吸引了读者?可能是我在小说创作中倾注了对山河风物的热爱,倾注了史前文化、古代文化的精神活力!倾注了古圣今贤的博大情怀和仁义慈悲!

我特别摘取随笔散记的《关于敦煌名称来源的通信》,期望从一个侧面窥测先生的学术品格。

关于敦煌名称来源的通信

《山海经》之《山经》第三卷《北山经》记载:“又北三百二十里,曰敦薨之山,其上多棕枬,其下多茈草。敦薨之水出焉,而西流注于泑泽。出于昆仑之东北隅,实惟河原。其中多赤鲑,其兽多兕、旄牛,其鸟多柝鸠。又北二百里,曰少咸之山,无草木,多青碧。有兽焉,其状如牛,而赤身、人面、马足,名曰窥窳,其音如婴儿,是食人。敦水出焉,东流注于雁门之水。其中多魳魳之鱼。食之杀人。”

徐客《图解山海经》认为敦薨山为今河西走廊北端之马鬃山;李正宇先生《“敦薨之山”、“敦薨之水”地望考——兼论“敦薨”即“敦煌”》(《敦煌研究》,2011年第4期)认为《山海经》所载“敦薨之山”即党河发源之党河南山,而“西流注于泑泽”的“杠水”、“匠韩之水”及“敦薨之水”是疏勒河干流及其两条重要支流榆林河、党河。“敦薨之水”即党河。关于党河名称之演变,李先生在文中说:

乾隆皇帝《阳关考》及常钧《敦煌杂录》与《清一统志》等皆以为党河即高居诲《使于阗记》之都乡河;王国维先生进一步释党河之“党”为“都乡”之合音。盖不知“都乡河”本是党河在敦煌城西分出的一条灌溉干渠;又不悟“党河”为蒙语“党金郭勒”之省音汉译,从而将党河误释为“都乡河”。

李先生考证“敦煌”应是大月氏语旧名;又据音韵学知识考证“敦薨”与“敦煌”同音异字:

《唐韵》《广韵》《集韵》《类篇》《五音集韵》及《韵补》等书皆载“煌”字一音“胡光切”,音huāng(煌);一音“呼肱切”,音hōng(薨)。

表明“煌”字确有huāng(煌)hōng(薨)二音,为“煌”“薨”二字音通提供了直接的证据,进一步证明“敦煌”即“敦薨”。文中又考证:

清康熙年代地理学者储大文就曾指出“汉敦煌郡,因敦薨山名。”(见储大文《存研楼文集》卷8《取道》),近年,学者继有探讨,或谓“敦煌”语源为“桃花石(Taugas)”的对音,或谓“吐火罗”的对音,或谓羌语“朵航”(义为“诵经地”或“诵经处”)的对音,或谓即《禹贡》之“惇物”。王宗维先生亦尝疑“敦煌”为“敦薨”之变音,惜未进一步揭示“敦薨”与“敦煌”同音互通之理,却推测“敦煌是族名”,即“敦薨族”。“敦薨族”之称,史所不载,据张骞之言,知其族实为“月支”,“敦薨”应属月支语。至于“敦薨”一词含义若何,尚有待后之达诂。

《山海经》之《山经》第三卷《北山经》记载:“(松山)又北百二十里,曰敦与之山,其上无草木,有金玉。溹水出于其阳,而东流注于泰陆之水。泜水出于其阴,而东流注于彭水。槐水出焉,而东流注于泜泽。”徐客《图解山海经》:“依据山川里程推测,此山应在今河北西部。”

敦煌马圈湾出土汉简,提到敦煌,写法与今同。笔者曾看到有写作“燉煌”的。是不是进入东汉或玉门关东移后才加了偏旁“火”?为什么要加?

1752年,《汉燉煌太守裴岑纪功碑铭》被征西大将军岳钟琪在巴里坤屯垦时发现。《后汉书》未记裴岑公元93年击呼衍王事。裴岑时任敦煌太守,不可能无缘无故在“敦”边加一偏旁“火”字,可见当时“敦煌”都写作“燉煌”,据此,敦煌当为少数民族(羌?)语音译。至于后来应劭记作“敦煌”,可能是取谐音而略改;之所以改“燉”为“敦”,在于书写简便,字形、寓意均好。

反证之,正因为“dunhuang”写法不同,证明音译时借用了同音不同形的字?这真是个有趣的话题,以后留心一下,收集些资料,探讨。

2016年12月12日晚上8:36分,李正宇先生发来邮件:

玉雷先生:

1994年以来我与多识都曾是省政协委员,因而相识,也多有往来。曾讨论过吐蕃统治敦煌时期敦煌“悉董萨部落”问题,但未讨论过“敦煌名义”问题。至于认为“敦煌”出自羌语,李得贤《敦煌与莫高窟释名及其它》曾有此说,以为是羌语“朵航”的对音,义为“诵经地”或“诵经处”(李得贤文刊于《青海社会科学》1988年第5期)。您说多识以为敦煌乃羌语之“音译”,义为“北部”、“上部”。我不懂羌语,不知羌语敦煌之“音译”读作何音。“敦煌”古音读作tun huang,李得贤所说“朵航”,显然是“敦煌”的近现代读音,与汉代“敦煌”古音不同,故不可取信。今多识教授所说羌语敦煌读音若何?可与“敦煌”的汉代古音相合否?换句话说,多识所说的“羌语”,是什么时代的,可与汉代读音相通否?须请多识先生释惑。

李正宇谨复

2016-12-12

我于12月13日上午回复:

李老师好!2013年9月我在天堂寺拜会多识活佛,他说了很多个古羌语(与古藏语有关)的汉译音词;因为不懂音韵学,因此,未敢深入研究。今年6月考察党河源头,盐池湾,写文章涉及到这些问题,多了些探索;关于《山海经》所记“敦薨”,之所以一直未触及,也是不懂音韵;偶然发现先生撰《“敦薨之山”、“敦薨之水”地望考――兼论“敦薨”即“敦煌”》(《敦煌研究》,2011年第4期),非常兴奋:可惜我收藏的《敦煌研究》正好没有2011年,就没读到先生大文。看到您的文章,才知道樊锦诗在演讲中引用的就是您的观点。

我与先生目前观点相异处,惟在“敦煌”源于月氏语还是羌语。不知道月氏语与羌语有什么关系?

下面是我文章中的部分,发给您,请指教!(此处略)

冯玉雷 上

2016-12-13

12月12日晚上,敦煌作家夏惠发来微信说:“冯老师,看到您最近很关注‘敦煌’二字之起源,谢谢您!我也一直在想,不过,我想的是学者岑仲勉的看法:他认为敦煌的词源是‘桃花石’(Taugas),也就是拓跋氏,这还需要深入。网上还有篇文章,看能否给您参考下。”

接着,他发来张博泉《“桃花石”的名义与研究》(《北方文物》,1991年第4期)。

2016年12月13日晚上、李正宇先生来信:

玉雷先生:

1.“当”、“党”、“当金”、“党金”、“丹增”与“敦煌”读音互不对应。敦煌古音“屯黄”。

2.况且羌、蒙藏语之“当金”、“党金”、“丹增”,早不过唐代(“丹增”)甚至晚到明清(“当金”、“党金”),而战国及西汉时已有“敦煌”之名。不可拿后世词语比附古词语。

3.“敦煌”之敦作“燉”,并不始于东汉(如裴岑、应劭)。司马迁《史记》中已有之。如《史记·匈奴列传》:“是岁,元封六年也,自此之后,单于益西北,左方兵直云中,右方直酒泉、燉煌郡。”又《史记·大宛列传》“燉煌”出现四次。

李正宇

2016-12-13

我于12月14日早晨回信。

尊敬的李老师:

您好!认真拜读来信,非常感谢百忙中不吝赐教!

您的所有观点我都没有疑议,而且觉得这是目前最客观、最接近事实的论点。

这个问题主要涉及到音韵学,而我对此一窍不通,故而对相关问题无法深入研究;也不具备对所有观点进行甄别的能力。之所以涉猎这个话题,主要推测“敦煌”可能是民族语言音译。对您的复信,我谨解释如下:

1.多识教授2013年9月所说,“敦煌”是古羌语演变、转音结果,但不可能是直接对音。这个问题,如果您有机会与多识教授见面探讨,或能更有收获。毫无疑问,用音韵学专业知识记录古音(或者推测的古音)要远远比现代汉语来代替要准确。但是,我没有能力用专业记录方法来记录,大概是我记录方面的问题;多识教授说法应该比较可信。多识教授另外一种身份是活佛,佛教讲“不妄语”;他这样说应该有证据,是慎重思考的结果。正因为如此,在我不具备判别能力的情况下引用此观点并撰《敦煌六章》在《丝绸之路》(2016年16期)文化版发表;

2.“当”、“党”、“宕”或许都是古羌语同一转音。这是我个人推测。

3.“党金”、“丹增”属于藏蒙语言合成词,即“党”、“丹”为藏语,而“金”(果勒)是蒙古语,后来又有藏、蒙、汉三种语言合成词的现象。这方面的知识是请教了新疆社会科学院才吾加甫研究员——他是土尔扈特人,懂蒙古语。

4.月氏语与羌语或其他相关民族语言中是否也存在类似混杂现象?例如现代词“吉普”之对译英语“jeep”,还要加上车,叫“吉普车”。

5.汉朝文献中经常提到的烧当羌及当煎、当阗、封养、钟存等羌族诸部落是否与多识教授所说古羌族“党”部相关?

6.关于马圈湾汉简和裴岑碑所记“敦煌”、“燉煌”问题,之所以没顾及《史记》或相关文献,是考虑到出自敦煌本土(或相当于本土,例如裴岑碑虽然不在敦煌,但裴是敦煌太守)的文献——第一手资料最可靠;而内地学者在引用材料时有可能会出现以讹传讹的情况。先生所列证据表明,两汉时期“敦煌”、“燉煌”可能都在使用,后来才逐渐统一使用“敦煌”。

7.我可能没有表述清楚,我打算说明裴岑时期正在使用“燉煌”,而不是说从“敦煌”改为“燉煌”;我仅仅疑惑何以马圈湾汉简几乎全部记作“敦煌”,而后来却又变成“燉煌”?我要表达的本意是:敦煌作为郡名,无论如何也不会出献错误,就像现在不可能把甘肃写作“甘苏”、“干苏”之类。

8.昨天才看到先生大作,实在遗憾!先生大文,乃是纠谬校偏之力作!可惜,2011年之后还是有学者按照应劭的观点解释“敦煌”,人云亦云。

先生积淀深厚,广学多闻,不胜景仰!对玉门关、河仓城等问题纠谬校偏,功德无量!关于敦煌名称问题,我感觉您之大作已经说清楚了,惟一一点,“敦煌”最早究竟是“月氏语”音译还是“古羌语”音译,原义是什么,不管有无确凿证据最终能厘清,其实已经不重要了,因为类似语言、文字消失或变为死文字的现象也不少。

非常感谢先生多次赐教!真诚感谢!

顺颂

文祺,健康!

晚辈后学 冯玉雷 敬上

2016-12-14

2016年12月31日早晨8点10分,到西北民族大学参加“丝绸之路民族与历史文化学术研讨会暨甘肃省历史学会第25届年会”。去了才知道被安排发言,便打车回单位,充实并改成《有关敦煌文化的两个关键词:玉石(玉门关)、敦煌》,大会宣讲。本来寄希望求教于专家,引起争论,因为会议时间紧张,取消讨论环节。茶歇时,李并成先生介绍谭世宝、王宗维两位先生的文章。他认为汉朝要向西开拓,如同“武威”之类取名模式,取“敦煌”者,就是“要将汉朝盛大辉煌的经济文化气象照亮西方愚昧的天空”;这也能解释通。但能解释通的未必就是历史事实。存疑。

2017年3月16日,我们筹划“丝绸之路甘肃段语言文化调查活动”,拟邀请李正宇先生参加,特发去邮件:

尊敬的李老师,您好!

我们4月2——8日将举行一次短暂的文化考察活动,您能否通行?

考察中,我计划将去年与您关于敦煌名称问题通信记录以考察记形式发出来,目的是引起学界注意。因为您的大文已经说清了敦煌名称来源,但有些学者还是以讹传讹。我是赞同您的观点的,如果此前看到先生在《敦煌研究》上发的大文,就不可能有我后面推测性的文章。

顺颂

康安!

冯玉雷 谨呈

2017-3-16

23日,先生再次回复:

玉雷先生:

收到《关于敦煌名称来源的通信》。读后,觉得很有意义。一方面反映人们对敦煌问题的关注;另一方面反映人们对敦煌地名语源及语义的探讨,涉及敦煌古代居民种族问题。关于敦煌一名的来源及含义,可能还要讨论下去,真理愈辨愈明嘛!

李正宇

2017-3-22

李正宇先生德高望重,才学深厚,硕果累累。我非常尊重他!这次关于敦煌名称的来源问题连续几次通信,更见先生严谨之学风!

(作者系甘肃文化发展研究院常务副院长、一级作家)

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号