翰墨承脉:成县王自强的书法求索之路

嘉陵江蜿蜒穿境,摩崖石刻《西狭颂》历经千年风雨,将汉隶的雄浑风骨深深镌刻在成县的山川肌理间。这片浸润着笔墨基因的土地,孕育了无数与翰墨结缘的追梦者,王自强便是其中最执着的一位——他从东郊村的农家小院起步,以作业本为初纸、粉笔为稚笔,在四十年光阴里,跨越工美与书法的边界,在《西狭颂》的金石气里寻根,在创新表达中塑形,最终从陇南山村走向全国书坛,让成县汉隶的光芒在新时代愈发璀璨。他的每一笔起落,不仅写就了个人的艺术传奇,更续写着故土文脉的传承篇章。

翰墨萌芽,嘉陵江畔的艺术觉醒

1973年深秋,成县城关镇东郊村的农家小院里,成县中医医院名老中医王生成迎来了晚年得子的喜悦。这个取名“自强”的男孩,自幼便展现出对线条与色彩的敏锐感知。小学课堂上,他总在作业本边缘勾勒老师的背影;中学时期,校园黑板报成了他挥洒才情的舞台。1985年,12岁的王自强以一幅国画《竹石趣》斩获甘肃省少儿书画展二等奖,首次在省城兰州的聚光灯下,这个山区少年的艺术天赋破土而出。

求学之路,从工美到书法的跨界探索

1994年高考,王自强以全省绘画专业第二名的成绩叩响艺术殿堂之门,却因文化课失利与理想院校失之交臂。为谋生计,他选择西北民族学院工艺美术专业,却在课余时间偷偷旁听绘画课程。在西北书城创作卡通连环画的日夜,在西宁街头悬挂六七米高空绘制墙体广告的酷暑寒冬,这些艰辛经历不仅锤炼了他的意志,更让他在笔墨运用上积累了深厚功底。

大学期间,王自强开始系统研习书法。他临摹《西狭颂》摩崖石刻,感受汉隶的雄浑古朴;钻研《石门颂》的灵动飘逸,探寻隶书的韵律之美。成县深厚的书法底蕴——这座因《西狭颂》闻名的千年古县,为他提供了得天独厚的艺术滋养。毕业后的创业挫折(装修公司倒闭、装裱店搬迁)并未让他放弃艺术追求,反而促使他全身心投入书法创作。

艺术突破,从工笔到汉隶的蜕变

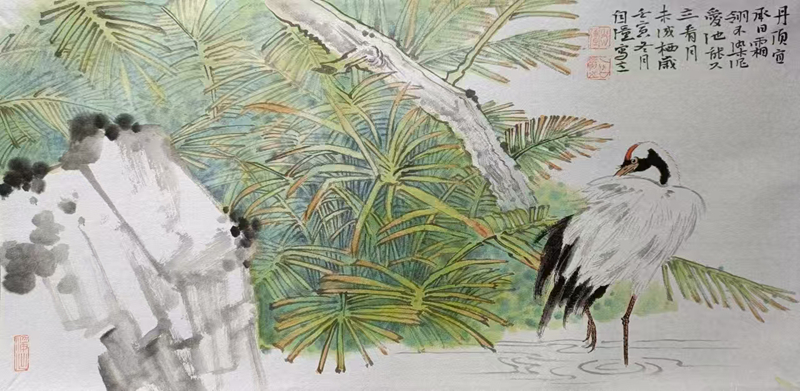

2009年,一幅工笔《粉蝶戏牡丹》的成功售出,成为王自强艺术生涯的转折点。这幅细腻灵动的作品不仅带来经济收益,更让他意识到传统工笔画的市场潜力。此后十年间,他创作的《孔雀牡丹》等工笔画作屡获佳绩,八尺整张作品曾拍出2万余元高价。但真正让他在书法界崭露头角的,是对汉隶的深入探索。

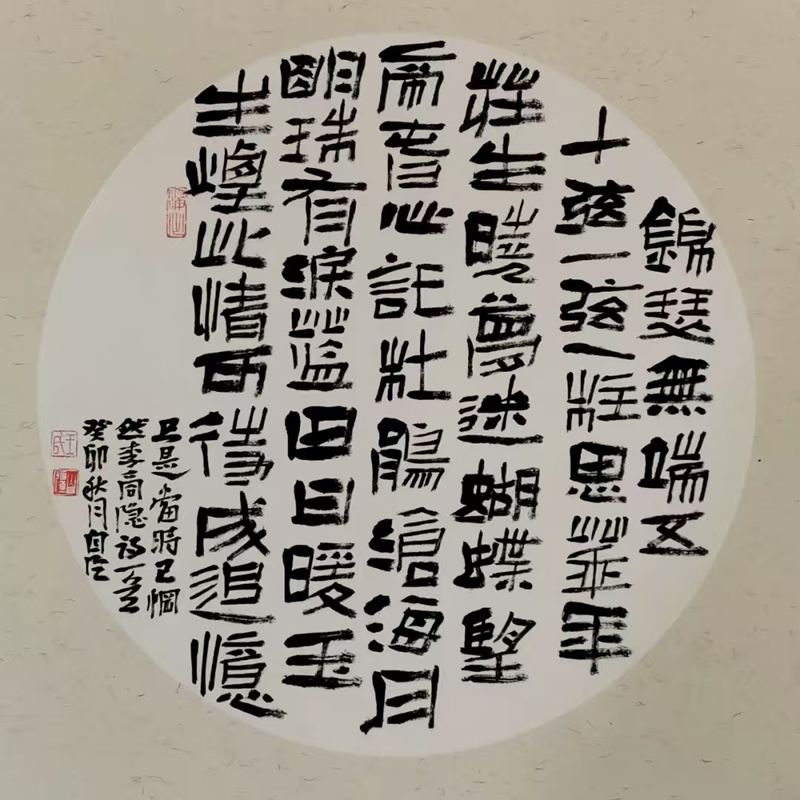

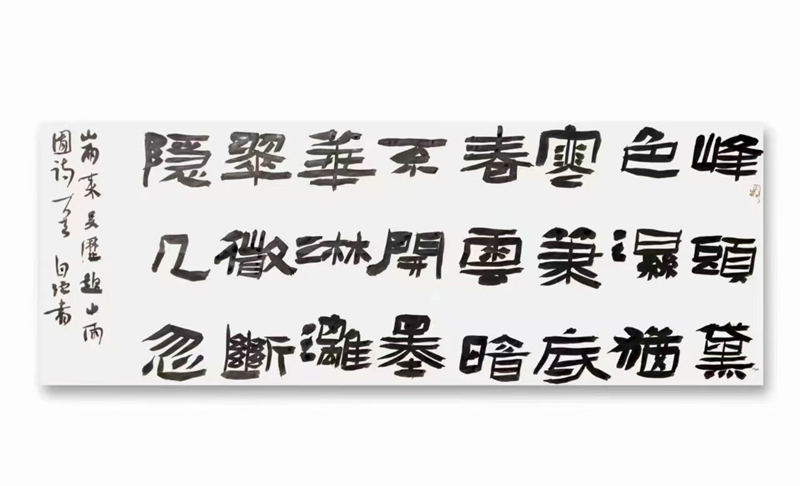

王自强的隶书植根于《西狭颂》的金石气,又融入个人创新。他的作品《李白古风其一》在2021年“中国书法·年展”中脱颖而出,以古朴厚重的笔法、灵动多变的章法,位列全国前51名,成为成县首位跻身国家级书法大展的艺术家。2025年,他的隶书作品再次入选全国第五届隶书作品展,在15214件投稿中脱颖而出,展现出对汉隶艺术的深刻理解与创新表达。

艺术境界,从技法到精神的升华

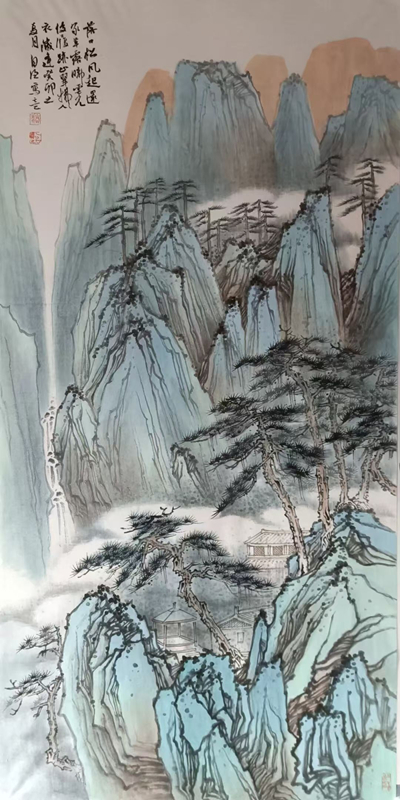

在成县孙家坝的画室里,王自强常常通宵达旦创作。他的隶书作品既有《西狭颂》的雄浑大气,又融入《曹全碑》的秀逸舒展,形成独特的“王氏隶书”风格。正如评论家所言:“他的线条如篾匠碾破篾条般刚劲,又如春蚕蠕动般细腻,在苍枯与润泽之间,传递着生命的张力。”

近年来,王自强的创作逐渐从具象走向意象。他尝试将工笔画的细腻与隶书的厚重结合,在《荷塘清韵》等作品中,荷叶的墨色层次与书法的线条韵律相互映衬,形成“书画同源”的艺术境界,这种对书法艺术的探索精神不仅得到业界认可,而且得到了社会的广泛认同。

文化担当,从个人创作到艺术传承

作为成县书法家协会副主席,王自强积极投身文化公益事业。他多次参与“文化下乡”活动,为偏远山区的孩子开设书法讲座;在成县美术馆举办的“同谷书韵”系列活动中,他与年轻书法家分享创作心得,推动汉隶艺术的传承与创新。他常说:“《西狭颂》是老祖宗留下的瑰宝,我们这代人不仅要传承技法,更要传递其蕴含的文化精神。”

2025年,是“王自强的书法之路开启新里程碑的一年:他的作品拟入展全国第五届隶书作品展,这是继‘张芝奖’之后的又一重要突破。”从嘉陵江畔的农家少年到全国书坛的实力书家,他用四十年光阴书写了一个山区艺术家的奋斗传奇,更以笔墨为桥梁,让成县汉隶艺术在新时代绽放出璀璨光芒。

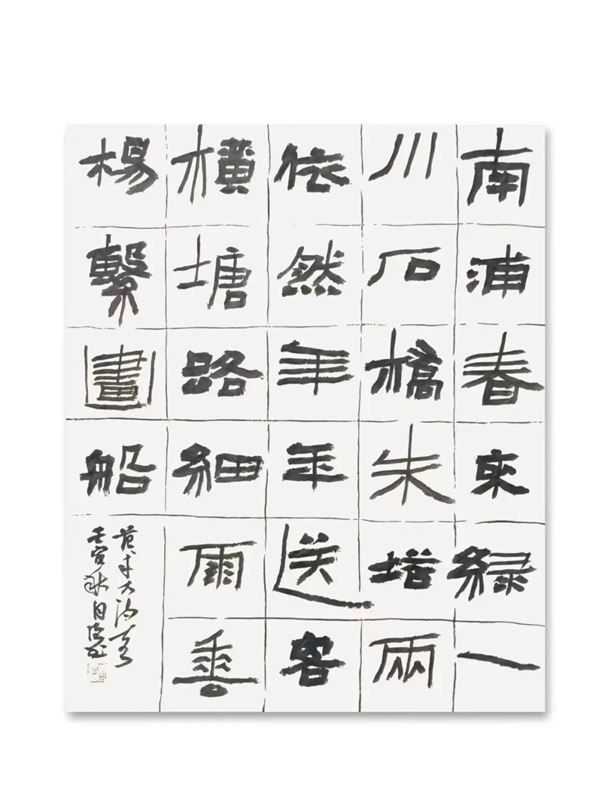

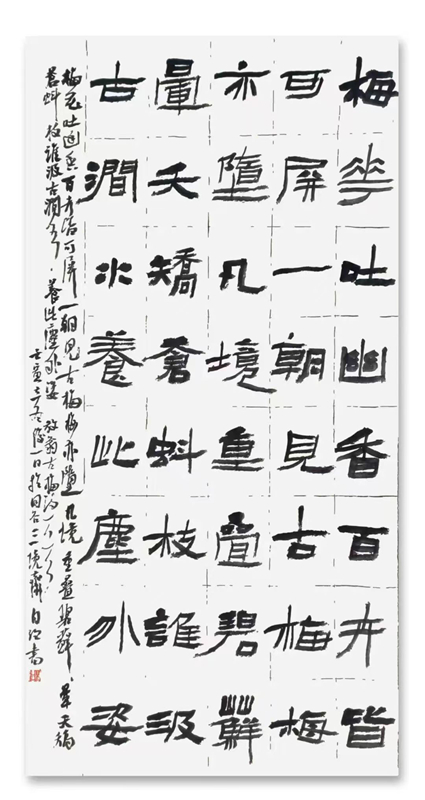

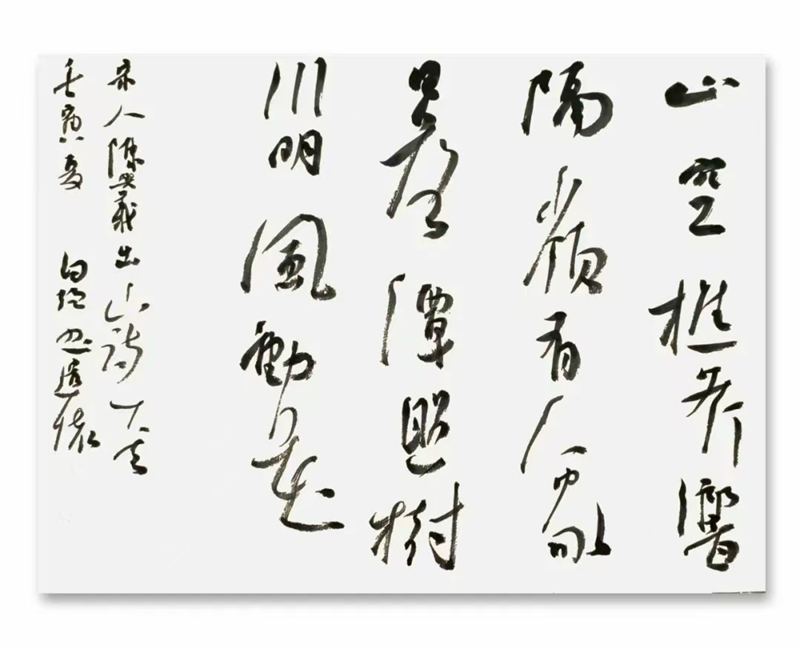

王自强书画作品赏

- 2025-09-09哈建设书法作品被哈达铺红军长征纪念馆收藏

- 2025-01-03甘肃省硬笔书法家协会第九次会员代表大会召开

- 2024-12-30秦文亮自撰楹联书法展在兰开幕

- 2024-11-14“百首凉州词书法作品展”兰州展开展

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号